Pさん「シン・小説」

仕事を辞めて暇に任せるうち、友達が欲しくなって色々な場所をうろうろしていた時期がある。といっても孤独だったわけではない。一緒に食事や飲み会に行く先輩や恩師、友人は多くはないが、いた。いてくれた。

ただ、その時私が求めていた場所は「今までと少し外れたところ」だった。運動部に一度も入ったことのない私が急にロッククライミングを始めるみたいな大転換ではなく、地続きにして新天地。

そんな中で出会った多くの中から今でも活動として残っていることが「詩と朗読」であることは、このコラムを読んでくださる方には何となく察せられることと思う。

それとほぼ同時期に大切なものとして残ったものが「同人活動」だ。

もちろん「同人活動」には詩が混じりこんでくることも多分にあり、ピザのように見事な切り分けはできないが(この前、父の誕生日にピザを食べたが、4ピースでお腹が膨れた)、私は2015年頃から文学フリマやテキスト・レボリューションズといった「文章系同人即売会」に定期的に出展している。

活動を始めた頃から、お世話になっているサークルがあり、今回はそのサークルの同人誌の魅力について、少しでもお伝えできればと思う。

文芸サークル「崩れる本棚」は小説家・文筆家のウサギノヴィッチの主宰する同人サークルで、活動歴は丸7年を迎えたところ。メンバーはウサギノヴィッチ・あんな・そにっくなーす・徳永美沙・Pさん・無月彩葉・Rain坊で構成されている。(もし抜けがあったら申し訳ございません)個性的なメンバーが(肯定的に)ゆるやかな繋がりをもって表現活動を続けている。

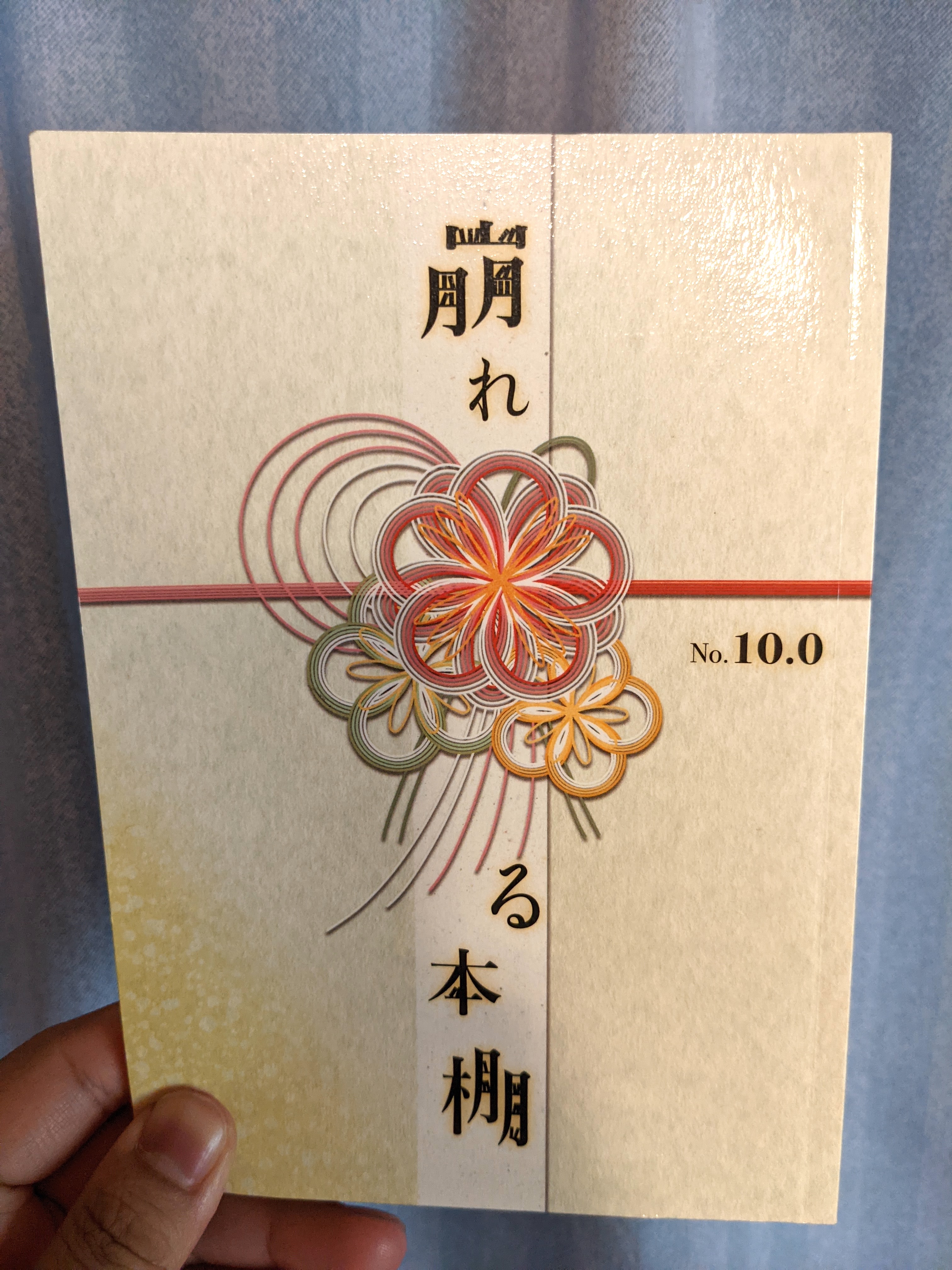

彼らは個人誌などで積極的に活動しながら、文芸同人誌『崩れる本棚』を刊行。2021年5月開催の文学フリマ東京において記念すべき第10号(No.10.0)を発表した。継続はまさに力である。

第10号にはRain坊・無月彩葉・Pさん・ウサギノヴィッチの計4名による作品が収載されている。どの小説にも色めき立つような個性と世界が広がっているが、今回はPさんの小説「シン・小説」を取り上げてみよう。

タイトルを一瞥して、多くの方が想起するのは庵野秀明監督の作品群で、いわゆるそれらのパロディであるのか、といらない予断をしてしまいそうになる。しかし、一行目から見事に予断は崩される。

〈 足が折れて、駅前に佇んでいた。ちょうど家を出る所だった 〉

唐突さに思わず呆気にとられる。

一文目と二文目が既に接続を試みていない。

足が折れたのに、呻くのでもなく叫ぶのでなく佇んでいる。佇むとは「しばらく一か所に留まる」という意味合いなので決して間違いではないが、語感の静けさとのミスマッチが読者の目に毒を注入するような感覚に陥る。二文目から足が折れた経緯を話すのかと思えば、家を出る所だった、と駅前からいきなり自宅の風景を強制移動させられる。

読み進めていっても足が折れた理由やその後の展開がストーリーとして語られることはない。この小説には「物語性」が希薄で、風景描写と記述にのみ依拠するようにテクストを展開していく。

不勉強ながら恐らくこの小説は「意識の流れ」もしくは「自動筆記」といった手法をもって書かれていると思われる。Pさんの作品の多くはそのような印象を抱かせ、それこそが作者の特性の一つに他ならない。

意味の積極的接続を試みない、という点で思い出した詩集がある。今鹿仙の詩集『永遠にあかない缶詰として棚に並ぶ』(平成三十年、金雀枝舎)を個人誌で書評した時、私はこの詩集を〈未然形〉と称した。詩の展開が本質や道徳らしきものに近寄るような仕草(運動)をはじめると、ふいと言葉が逃げるように転換していく――掴みどころがなく、それでも興味深く読ませる詩集だった。Pさんにもこの未然形を感じ取ることができる。

では未然形の掴みどころのない小説は何を言おうとしているのか?

何度も読み返すうちに感じたのは、①話者がどこかに向かおうしていること、②なにやら事故の起きたような感じがすることだ。

①について、テクスト内には様々な場所が現れる。駅前、家、ゲームセンター、玄関先、肉屋、アパート、スーパーなど突飛な場所ではなく日常の風景に収まりうる場所。話者がいまどこにいて何をしているというよりも、向かっていたという記憶――或いはそこにいた記憶のようなものが断片的なものとして無造作に挿入されている。

②は足が折れていたり、腕が折れたり、下半身がなくなったり非常に残酷な描写がわけもなく差し挿まれ、焼け焦げる匂いなど五感をもってして読者に深い印象を植えつける。

この2点から私は「どこかに向かう途中に事故にあった話者の混乱する記憶を”意識の流れ”や”自動筆記”を駆使して描いた作品」と読んでしまいそうになる。そしてこんな風に簡略化してあらすじを書いてしまう危険に陥りそうになる。

私は理解の及ばないものに触れると思わずフレームを作って、そこに嵌めようとする。そして納得する。これは正しいことだと思う。

しかし、そのあらすじだけでこの小説を理解した気分になるのは絶対的な間違いで、表現されたものは実在しないプリズムみたいに無限の側面をもち、解釈も無限にあるに違いない。

とくに自由度の高い「シン・小説」のような作品をたとえば、一文ごとに話者の異なる一行小説の集合体と解釈するとか、そういった想像の余地が広く与えられている。

そもそも私たちはなぜ文章を連続したものと捉えるか――そのような根底を問われているような気分に晒される。とともにPさんの小説は、想像力とは如何様にも駆使してよい最も自由な乗り物であることを教えてくれる。

〈 そこには歴史はなく、ストーリーもない、逆に大きい歴史があり、大きいストーリーがある 〉

ストーリーも歴史も手放した「シン・小説」は読者の地獄めぐりによって如何様にも、その世界を拡張させる。あらすじなどまとめずにテクスト自体を全身で甘受してほしい。

意味をまとめてしまうような返詩を続ける私への自戒――であるかのように、最後に小さな詩を綴る。大きなストーリーへ解釈を拡張させることは、読者諸氏へ委ねる。

詩「なにもいわずに」

なにもいわずに眼前の抽象画に吐血した女性を警備員が宇宙人みたいに連れ去っていくシーンをどこかで見た気がするがなんかの映画の場面ではないかと恋人に聴いても知らぬ存ぜぬを貫き通すので私には貫き通すものがないことを痛感して恋人が吐いた血を熨斗紙へ押し付けたがなにも言わずに眼前の抽象画に付着した血のレイヤーをオフにすると抽象画が綺麗すっかり元に戻ってこの抽象画がなにを言いたいのかを考えなおすことができたのだけれど今の恋人が海鮮丼を駅前まで買いに行ってるのを忘れてウーバーイーツのアプリを立ち上げている過去の恋人を押しなだめて抽象画のレイヤーを外すと

なにもなくなった

のに拷問みたいに時間はつづいて海鮮丼は日替わりでと頼んだしかし日替わりの海鮮丼にホヤやスズキなど自分の好まない海戦が入っていたらと考えると過去の自分を殴ってしまいたくなりキッチンにいったら過去の自分のほうが一枚上手であったようで今の私に恨みを抱いて先手必勝をもち殴られたのであっていててアイスノンが必要だと思い立ちアイスの否定をするアイスノンで果たしてこの切れた口内までも癒すことができるだろうかと詮ないこと考えていたのに未来の自分が交通事故を起こしたがために鼻腔が肉の焼ける気味悪い悪臭嗅ぎとり誰かが現代の神話と叫びながらいまだに車を暴走させているところをかすかに記憶するうち

なにもいなくなった

と嘆くので元気を除菌しているオゾン装置を破壊するバールのようなものを買いにホームセンター・コーナンに行った過去の自分に声をかけに行かなくてはならず、現在だけで手いっぱいの人間が過去も未来もひきずってゆかなくてはならないことを思うと抽象画に絶望を見いださずにはおれず

なにもいえなくなった

世界のレイヤーをすべていっさい剥がすとそれでもう

なにもなくなった。

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:宮沢賢治「雨ニモマケズ」・遠藤ヒツジ「表現は加害する」

次編:オカワダアキナ『ミントマイナスマイナス』