詩集「クロウ―烏の生活と歌から―」

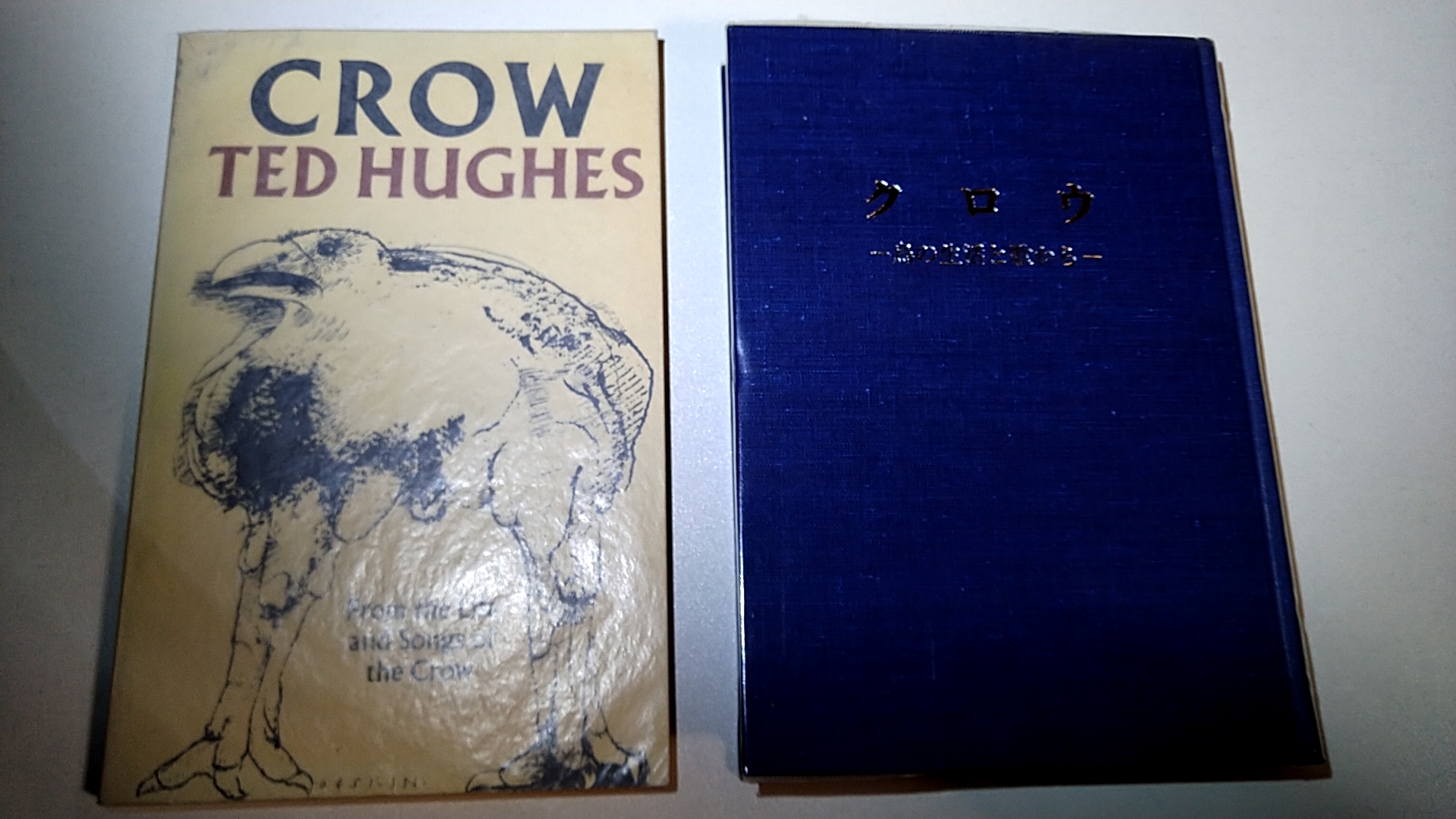

写真には二冊の本が並んでいる。

左が原著であるテッド・ヒューズによる詩集『CROW: From the Life and Songs of the Crow』(Faber Paperbacks)で、右がその翻訳書にあたる『クロウ―烏の生活と歌から―』(以下、『クロウ』)(皆見昭訳・英潮社事業出版)。

二冊の異なるところは、原著は再販版であり新たに7編の詩が追加されている。

二冊は、どちらも古書で入手した。

原著は比較的安価で購入できるのだが、翻訳書の方は流通が少ないせいか1万円以上の高値で売り買いされており、長らく入手できずにいた。それがつい数か月前に古書店でかなりの破格値で売り出されているのを購入することできた。

前回書いた中国語と同様に、英語も大して読めない者にとっては1編ならまだしも1冊を原著で読み切るのは至難の業だと感じていたので、入手できたこと自体が幸運であった。

この詩集は大学の恩師が長らく研究している題材であり、内容については把握していた。一匹の烏(クロウ)を主人公とする連作詩篇、というコンセプトにずっと惹かれていたのだ。

さて、シンプルな装丁の翻訳書に比べて原著には不気味な鳥が描かれている。詩集名から分かる通りカラスであるが、筋骨隆々で睾丸・陰茎もしっかり描かれて男性的な風格がこれでもかと押し出されている。絵の作者はヒューズの友人であるレオナルド・バスキン。この絵を創造のエネルギーとして生まれた詩集だとヒューズも明言している。

念のため『クロウ』誕生の背景を簡潔に記しておく。

ヒューズはイングランドのヨークシャー生まれ。動物を対象とした詩を得意として、1956年に同じく詩人のシルヴィア・プラスと結婚。62年に破局し、プラスはうつ病で自殺した。それのみならず、69年には事実婚の関係にあったアーシャと、アーシャとの子供であるシューラが一酸化炭素中毒自殺をしてしまう。

詳しいことは別の専門家に任せるとして、このような出来事に遭って、ヒューズはしばらく詩が書けなくなる。その状態の中、どのようなやりとりがあったかは不明だが、友人のバスキンからカラスに関する詩を書くように薦められて書き上げた詩集がこれにあたる。献辞はアーシャとシューラに宛てられている。

このような背景をもつ詩集はどんなものであるか。

先述の通り、この詩集はクロウを主人公とした連作集である。

全体を通してクロウは「創造神に対抗する者」として登場する。クロウは基本的にはカラスの姿をしているが、トリックスターとして様々な姿へ変身できる能力も持っている。また物を変身させる能力もだ。

キリスト教やエスキモー伝説などを下敷きに拡がりゆく詩世界は武骨にして影があり、血なまぐささも免れないが、同時にクロウというユニークなキャラクター性が詩物語の展開に躍動感を与えている。

とまあ、こんな風に詩集の周縁から入り込んでいくわけだが、この詩集の面白さは①神話と現代性の衝突、②共感的哀切の2点にあると感じている。

クロウは「創造神に対抗する者」と書いたけれど、彼は決して悪魔ではない。クロウの誕生から描かれるこの詩集の中で、クロウは成長し、思考し、悪戯し、対抗しながら、自らの存在とは何かをずっと考え続けている。そして自分の存在を確かめる場面が、詩「クロウがいつよりも黒い時」にはこんな風に書かれている。

でもクロウは クロウは

クロウは万物をつぎ合わした、

天と地とを釘止めした――

だから人間が叫んだ時、神の声で叫んだのだ。

神が血を流した時、人間の血を流したのだ。

おそらくクロウの存在する理由の中心はここにあるだろう。

これは決してクロウが天と地を繋ぐ希望の架け橋というわけではない、というのは上記の4行目5行目に現れている。

人間が何かを訴えると神のふりをして叫び、神の流血に伴って人間に血の報いを与えている。彼はこんな風に世界をちぐはぐに釘止めする。人間と神の繋がりを分断するのではなく、媒介者となって、偽りのチャネリングを行ない、互いの応答を混乱させる。

この後の詩篇で、クロウは天地創造の失敗を描き、神の敗北を描き、神への悪戯として創世記の記述を書き換える。つまりは別の世界を生み出す。

こんな風にクロウは神に対抗し続けるわけだが、決して万能の力を持っているわけではない。一匹の優れた兎に負ける場合もあれば、海神プロテウスと闘う時には手投げ弾に変身した海神に身体を吹き飛ばされてしまう。

ともかくもクロウは様々なことを試みる。創世神話の再話に挑み続ける。醜くあがき続けている。神に対抗する力を持ち、善悪の基準は人間の倫理を超えている場面はある。けれど、処々に溢れる行動の泥臭さや神学を問い続ける煩悶の数々は、まるで人間のようであり共感を呼ぶ場面は多くある。

抗い続けて、再話を試みようとすること。神に対して疑義を投げかけ続けることは厳しい人生の境遇にあったヒューズ自身の姿とも重なり合う。

私はこの詩集を読んでいると、自らの天地創造を企てるクロウの心が何となく分かる気がする。苦しみを背負って、からからと笑いながら愛や戦争や殺人や神話、自然や魔法のことを考えて、言葉に首を切られることのないように天地を生み出そうとする、その痛々しくも泥臭い所業は、詩を書くことと相違ないと感じる。

そうだ、クロウはずっと苦しみながら詩を書いているのだ。

この詩集の最後に据えられた詩「小さい血潮」は恐らく神の視点でクロウに優しく語りかけるような場面が描かれている。

最終行〈私の指にとまりなさい、耳で歌いなさい、小さい血潮よ。〉はクロウが神の指先にとまるような小さな命であることを気づかせる偉大にして残酷な一篇である。

冒頭に書いたように中々入手しづらい翻訳書ではあるが、国立国会図書館には蔵書があり、原著であればそれなりの値段で入手可能な一冊。ぜひ。

最後に桂冠詩人であるヒューズの巨大な詩群に返せる言葉などあるのだろうか、と感じ入るところはあるけれど、短い返詩をもって締めようと思う。

詩「飛翔の軌道で」

太く平べったい肉体を

浮かせる

君の翼の

かたさよ

君がぶらさげる

いちもつとふぐりは蛇か否か

君の武骨な嘴は

母を切り裂いたか否か

創造された地とは血潮が表面に浮き出した

不気味な惑星という化け物である

君はどんな再話によって

その化け物を再構成したのか

高く高く飛翔した君は

どんな形を見て世界を「良し」とされたのか

小さき血潮を存在証明のインキとして

飛翔する軌道で詩を紡いだ君の目は黒曜石だ

光を吸い込み

黒く輝く

君という歌を

地上から深く聴き入る

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:詩集『挣扎的貝類』

次編:待てど暮らせど、サーカスはこない~巡回展・カウント篇