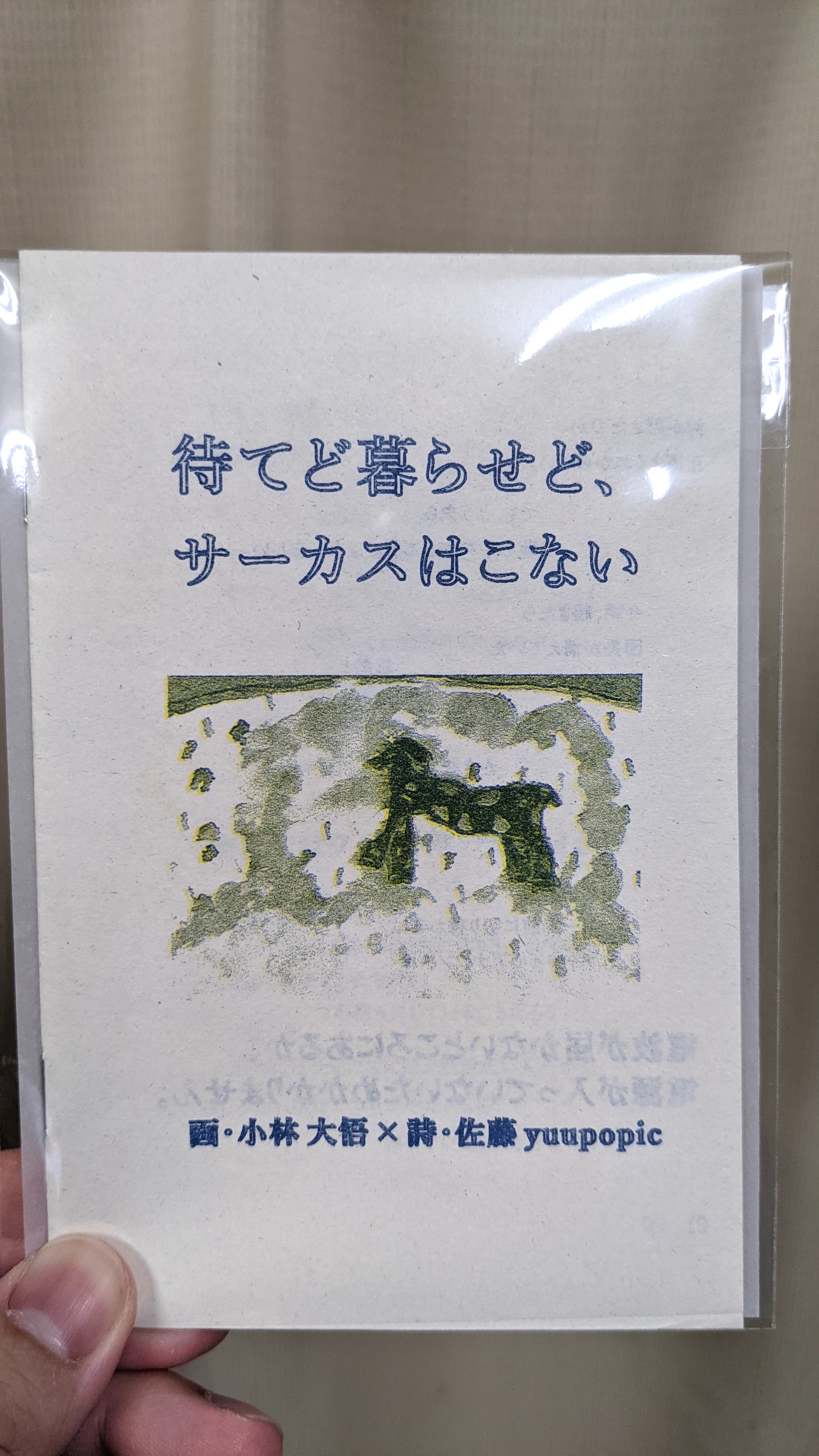

小林大悟×佐藤yuupopic

「待てど暮らせど、サーカスはこない~巡回展・カウント篇」

素敵な本屋に行ってきた。

東京下北沢にある「本屋のアンテナショップ」をコンセプトとしたBOOKSHOP TRAVELLERさん。本は好きだけど本屋さんに詳しくない自分にとっては、色々な細い縁からこういった本屋さんを訪れる機会を貰えることはとても幸福なこと。

今回は訪れるきっかけとなった展覧会について少し書いてみよう。

この本屋さんにはギャラリースペースがあり、展示などの企画が行なわれている。

私がここで行ったきっかけは、そこで催された展覧会にある。詩人仲間であり、頼れる先輩でもある佐藤yuupopicさんと画家の小林大悟さんによる展覧会。会場と内容を毎度変化させていきながら、今回は3度目の巡回展にあたるとのこと。

初回の展覧会はアートスペースであるArt and Syrupにて2020年3月に開催された。新型コロナウイルス感染症の脅威が世界各地で深く認知された頃で「大手を振って告知ができない」苦しみの中での開催となった。第2回が同年9月に本屋・生活綴方で開催。この時期はGo to トラベルが始まり、少しずつ活気を取り戻そうとしていた時期ではあるが、決して気を抜けない日々であったことは間違いない。

「どの展覧会も素晴らしかったのだろう」とSNS上で開催の様子を見ていた限りでは確信しているが、僕の怠惰や不義理がたたって、前2回を観に行くことができなかった。

3回目にしてようやく展覧会へ訪れた。

展覧会は初めてであったけれど、佐藤yuupopicさんの詩や言葉には何度も触れている。また小林大悟さんの絵も彼女の詩集や朗読イベントを通じて知る機会があった。なので、小林さんの絵と佐藤さんの言葉がどんなつづれ織りになっているのか楽しみだった。しかし、展覧会は予想外の形で私を含めて多くの観覧者を驚かせた。

展覧会も盛況のうちに終えたので書いてしまうが、その展覧会には絵がなかった。

小さなスペースの壁面にはいくつもの中心(絵画自体)を失ったフレームがかけられていた。小さないくつものフレームは小林大悟さんによって色彩が施されていた。しかし、それを絵と表現することは、何か違うように感じられた。

そのフレームたちはクリーム色の壁面を縁取っていた。そして、フレームの下には詩人による意味深な数字とさまざまな詩が添えられていた。

中心を失った展覧会――そんな初めての衝撃に慣れていくように何度もそのスペースをうろうろしていると、ふと「距離」という言葉が頭に浮かんだ。

大正から昭和初期に活躍した古賀春江という画家がいる。彼は自らの絵画に対して題名とは別に、作品を解題するための詩を残した。それらの詩は決して絵画の味を損なうことなく、絵画を観る者の目を一層深くするための、また絵画自体にとっても重要な要素であった。

また古賀春江のように一人で絵画と詩を両立するだけではなく、絵画と詩が共同作業のもとに展示されるような機会は(今回の展覧会を含め)詩人界隈の中でもしばしば訪れる。そしてその展示の多くは絵の要素と詩語が強い相互作用によって結びついていることを感じる。逆にそうでなければ、画家と詩人が共に活動することに然程意味をなさなくなるだろう。それでこその共同作業だ。

しかし、今回の展覧会はそんな密接した関係性のもとに催されたものではない――そんな風に感じた。

それは今の時勢や空気感も意識下に反映されていると感じられる。なにより都合3度も展覧会を企画しているお二人の信頼によって為しえている業(わざ)であるとも感じられる。

ここまで読んでいただいている方に勘違いしてほしくないことは、この二人による「フレームの色彩」と「枠外にある詩」は決して反作用しているわけではないことだ。

密接なつながりを感じない理由――胸にぽっかりと穴が開いてそこを風のように通り抜けていく空虚感のわけ――それは中心の画題が失われた寂しさでもあろう。また、やむなくフレームへと溢れ出して蠢いている色たちの声なき主張であろう。枠内にも行けず枠自身にもなれないが距離を保ちながら確かなものを見定めて繋がり観覧者の想像力を刺激する――そんな片隅の力強い詩が(言葉が)あるためとも捉えられる。

密接なつながりを望む――でも確かに何かを見定ようとするとき、適切な距離と焦点こそが肝要であることを私たちは知っている。そして、適切な距離を私たちは今奪われている。けっして誰のせいでもないし、この(ソーシャル・ディスタンス)といわれる距離感がこれからの適切な距離になるのかもしれない。

でも今までの距離感は失われてしまった。

展覧会を開いたお二人がこのようなことを考えていたのか――誤読者の私には甚だ自信がないけれど、展覧会を観ながらそんなことを考えていた。

昨年は誰もが新しい距離感に悩み足踏みした一年だった。

それでも、おそるおそる一歩一歩を踏み出した一年でもあった。

昨年から趣向を変えながら催された展覧会の一つはそんな風に一観覧者である私へ昨年を顧み、その先を見定めるひと時を与えてくれた。

最後に貴重な展覧会へ、拙いご返信として詩を身勝手ながらお贈りしたい。

詩の題名はフレームに切りとられた「(余白)」とした。

(余白)

純なる余白は

うつくしい けれど

そればかりでは

どうにも さみしい

うつすものなく

うつるものなく

うつろいゆくものは

いじわるなサーカスみたいに

わたしとあなたにとって

見えない一行となって

きっとどこかで賑わって

興行をしつづけている

そう思わなければ

ひびはひびわれる

薄氷を踏むみたいに

人々の間に小さな風吹く

辺境にはあわい影

逃げ込むように幾重もの

色づいたことばを投げかける

ふたしかな空想へ応答を求める

細い路と多岐に渡る坂によって人の歩行を惑わせる下北沢も今では肩の触れ合わないように誰もが身を小さくして自らの影ばかりを踏む。月が、月が、猫たちを酔わせて人々の町を余白に追いやる。町の空気の香りも知らずに手を繋いで歩く私たちは目と耳だけがもはや頼りであるように錯覚する。声。声の中にうごめく色たちへの頼りない便り。

みんな飽きてしまったのだろうか

それとも望んでいるけれど

妖精さんたちが言うから

しかたなく隅にいてうずくまっているのか

中心を想像すると

余白はあまりにも広大で美しいから

感情の置きどころも

見失ってしまう

「ほら、きれいに塗れたよ」

「良い色合いですてきだね」

「うん! いつかここから」

「にじみだすのを待とうね」

「あーあ、今日も見えないね」

「うん、見えなかったね」

「練習ばかりでつまんない」

「どこにいるんだろうね」

「今日もこなかったね」

「まっしろだったね」

「まあ、またあしただね」

「なんだかやっぱりおかしいね」

あちらこちらで発生する断線。双方向の視力による想像力の調整。私たちにサーカスが見えなくなってしまったように、サーカス団にも私たちが見えなくなっている。お互いの影を踏むことができないばかりに。――それでも踏み出す。おそるおそる。薄氷に爪先から体重をかけるみたいに、広がりゆく余白を――私たちは純なる余白を。

美しく汚さなければならない。

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:詩集「クロウ―烏の生活と歌から―」

次編:「2011年3月11日」のことを思い起こす