中原中也「骨」

あっという間に1ヶ月以上前のできごとになってしまったのだが、詩の合評会に初めて参加させていただいた。主催である山口勲さんと長尾早苗さんを含め計10名で催された。どの詩にも語るべき話題があり、自分が読み切れていない視点なども多々あり、濃密で刺激的な時間を過ごすことができた。主催のお二人とご一緒させていただいた皆様には改めて感謝申し上げます。

合評会を通して、改めて気づくのは「詩は読めない」ということだ。完璧な精読を試みて玉ねぎを中心まで剥いてみても、玉ねぎの細胞までは到底把握しきれないし、構造が分かったとしてもすべては図り切れないところがある。要は知識や経験を土壌とした上で、感性とバランスを駆使すること――詩をはじめとするすべての表現は、これらを巧みに複合してそぎ落とさなければ、異様に仰々しく果てないものになってしまう危険性を秘めている。まあ、私が言わずとも誰もが知ることだと思うが。

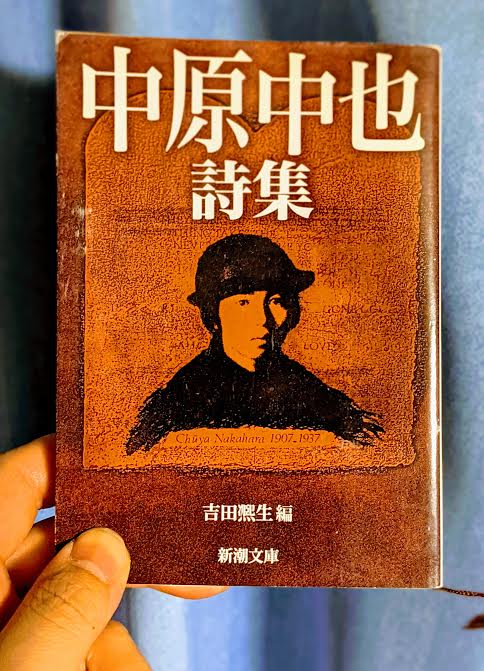

とは言え、精読は詩世界を奥行き深く印象深いものにしてくれることも自明の理である。大学生時代に吉増剛造の詩「頭脳の塔」を一行ずつ固執するように語っていく論文を書いたことがある。(紀要論文として提出したが実力及ばず採択されなかった)そのような執拗さもたまには悪くない。そんなわけで今回は気まぐれに詩を細かく読んでみる。といっても「頭脳の塔」のような長編詩ではなく中原中也の名作「骨」を用いる。まずは全文を青空文庫から拝借して引用する。

骨

ホラホラ、これが僕の骨だ、

生きてゐた時の苦労にみちた

あのけがらはしい肉を破つて、

しらじらと雨に洗はれ、

ヌックと出た、骨の尖さき。

それは光沢もない、

ただいたづらにしらじらと、

雨を吸収する、

風に吹かれる、

幾分空を反映する。

生きてゐた時に、

これが食堂の雑踏の中に、

坐つてゐたこともある、

みつばのおしたしを食つたこともある、

と思へばなんとも可笑をかしい。

ホラホラ、これが僕の骨――

見てゐるのは僕? 可笑しなことだ。

霊魂はあとに残つて、

また骨の処にやつて来て、

見てゐるのかしら?

故郷の小川のへりに、

半ばは枯れた草に立つて、

見てゐるのは、――僕?

恰度立札ほどの高さに、

骨はしらじらととんがつてゐる。

五行五連の自由詩。初出は「紀元」1934年6月号とあり、制作は1934年4月28日。この年の終わりに第一詩集『山羊の歌』が刊行されているが、この詩集には昭和5年までの作しか収められていない。中也の死後、第二詩集『在りし日の歌』に収載された詩である。まあ背景は置いておいて、次へ行こう。

簡易的に五連を①~⑤に振り分けて話していく。

①

ホラホラ、これが僕の骨だ、

生きてゐた時の苦労にみちた

あのけがらはしい肉を破つて、

しらじらと雨に洗はれ、

ヌックと出た、骨の尖。

起承転結の「起」に当たる。と書き始めていいほど、この詩の構成はシンプルにして、内容が奇想的だ。

まず骨を見せるという不気味さと軽妙さによって読者を引き込む。語る〈僕〉は話者に違いない。〈ホラホラ〉という語りかけは読者へ向けられているようだ。〈けがらはしい肉〉という対比故に〈しらじらと雨に〉洗われた骨の純白・無垢性が強調されている。〈ヌック〉という擬音はあまり他で見たことがない。ぬっと現れる、を詩人の感性により変化させている。また詩世界には雨が降っており、その雨は骨を洗う役目をもっている。

〈骨の尖〉とあることから、骨の全体は見えていないように思われる。まっさらに洗われた犬が咥える骨のようなものより、まだ肉を失いきらないけれど、見えてしまった骨を茶化してみせてくるような印象が強い。

②

それは光沢もない、

ただいたづらにしらじらと、

雨を吸収する、

風に吹かれる、

幾分空を反映する。

起承転結の「承」。骨の描写の連である。肉体に付随する骨を〈それ〉と呼び、話者が意図的に骨と自己を対称化させる。話者は肉体から離れている存在――霊魂であることは④で明文化されるが、その予兆は感じさせる。

〈しらじら〉という言葉が前連に引き続き現れる。白々しさというのは骨の色だけでなく虚無や寂寞とした感覚を想起させる。

第二連は骨の描写であると同時に話者が自らを切り離し、自らを省みる場面とも思える。光り輝くものもなく、ただ無目的に白々しく生を謳歌し雨を吸い風に吹かれる。〈空を反映する〉という感覚はどういうものだろう。なにか心のありようみたいなものを感じる。

③

生きてゐた時に、

これが食堂の雑踏の中に、

坐つてゐたこともある、

みつばのおしたしを食つたこともある、

と思へばなんとも可笑しい。

③も「承」であるが、②の抽象的な表現に対して、非常に生活に即した描き方をしている。〈生きてゐた時に、〉と詩行が出てきたことで、話者が見つめる自分の肉体が骸であることがはっきりする。二行目の〈これ〉は骨を指すのか、死肉を指すのか難しいが、②で骨を〈それ〉と呼ぶことから、〈これ〉は死肉全体を表現しているように思われる。動かない――もう魂が抜けた身体の生前を思い〈をかしい〉と茶化す中也特有の道化が垣間見える。

④

ホラホラ、これが僕の骨――

見てゐるのは僕? 可笑しなことだ。

霊魂はあとに残つて、

また骨の処にやつて来て、

見てゐるのかしら?

④は起承転結の「転」に当たる。読者へ再度〈ホラホラ〉と呼びかけながら、話者自らが立ち位置を探る。〈霊魂はあとに残つて、/また骨の処にやつて来て、/見てゐるのかしら?〉という問いかけが気になる。自らの身体を覗く体験といえば臨死体験を思い出すものも多いだろうが、中也の〈また〉という感覚は果たして何だろうか? いまネットで調べてみると臨死体験の研究が世界的に始まるのは1892年であったようだが、関連性はなんとも分からない。霊魂が残って、また骨の処にやってくる――その間に話者の経験したことは何か? それともこの連は話者の妄想で真実はまったく分からないのか。

⑤

故郷の小川のへりに、

半ばは枯れた草に立つて、

見てゐるのは、――僕?

恰度立札ほどの高さに、

骨はしらじらととんがつてゐる。

⑤は④の転を引き継いで一応の結末を迎えている。改めて読んでいると、②と④が抽象的で、③と⑤が具象的な描かれ方をしているようだ。しかし、⑤は④を解明するよりもますます混迷を極める詩行が続く。〈半ば〉というのは話者である霊魂かと思われる。そして、骨は〈恰度立札ほどの高さに、〉とあって、また骨のイメージが混乱する。これは一本の骨がとんがっているのか、しかしそれが立札ほどの高さとすると随分と巨大で〈僕の骨〉というのは随分間抜けなイメージとなる気がするのは私だけだろうか? そうすると骨のイメージは腐肉のついたグロテスクなものより、骨格標本のようなものが正しいのだろうか? 立札ほどというと低い感じも否めないが中也の低身長(151.5㎝にも満たなかったらしい)を考えると得心がいくだろうか?

全体を通してみると抒情的な表現はあれど、死を滑稽にして煽るようなお道化が詩に満ちている。また今まで読んでいた時はなんとなく流していたのだが、骨のイメージの焦点が合わないというかはぐらかされている印象がある。もちろん、自らを見るという主題にドッペルゲンガーがよぎるが、それともまた違う。

はじめに話したように詩の構成は限りなくシンプルで、言葉に難しいところもない。自分の骨を霊魂が見ている、と言ってしまえば簡単だが、その細部を追ってみるとつまずくようなイメージがこれだけの少ない言葉の中に詰まっている。今回の私の読みでいえば、骨のイメージ化や霊魂はどうしてまた骨の処へ戻ってきたのかなどなど……。このつまずきにこそ、読者による解釈の余地がある。

分からなさに浸る――。日々に忙殺されてついつい本を斜め読みしてしまう時があるが、時にはふっと読み終えた言葉に立ち返る。そこに新たな発見があれば、再読は豊饒な意味を持つだろう――なんてことを信じることができた貴重な連載の機会となった。

大詩人にして酒乱の小男――自作「サーカス」を大変気に入り何度も人前で朗読した生涯働かなかった男――働かないことに心を痛めていた男――彼がもし、いま自分の主催するオープンマイクに常連で参加してくれたら、その酒乱ぶりに出禁処分を降してしまっただろうか。なんとも分からないが、僕も詩を書いて、大詩人に小さく抗ってみる。

詩「背反骨」

まあまあ、これが君の骨

犬に咥えられる前に

私がいただいて

さっき浴槽で

じゃぶじゃぶ洗った

灰、反骨 拝、反骨

火にくべられ 雨にさらされ 風にあおられて

私は骨を見ている反骨の霊魂を見ている「霊魂と骨と肉体」

吐く息美しく かつ酒臭く 人間臭く

君が恋人に組みふされた時のにへら笑いを見たかった「霊魂と骨と肉体」が私

まあまあ、これが君の骨かい

ずいぶん細いね

飲んでばかりでなくちゃんと食べてたか

お日様にすっかりあてられて

ずいぶんまっさらになったもんだ

君の骨の表面にも

髄の内にも

詩は書かれていない

肉と共に失せたか

霊魂がまた持っていったか

いいや

真っ白な骨ではなく

淡キンマリの紙の上に

君の吐息は継がれている

背反、反骨の君の若い吐息に聴き入った

「霊魂と骨と肉体」の私の声を君の骨へ響かせる

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:「2011年3月11日」のことを思い起こす

次編:ショーンK『「自分力」を鍛える』