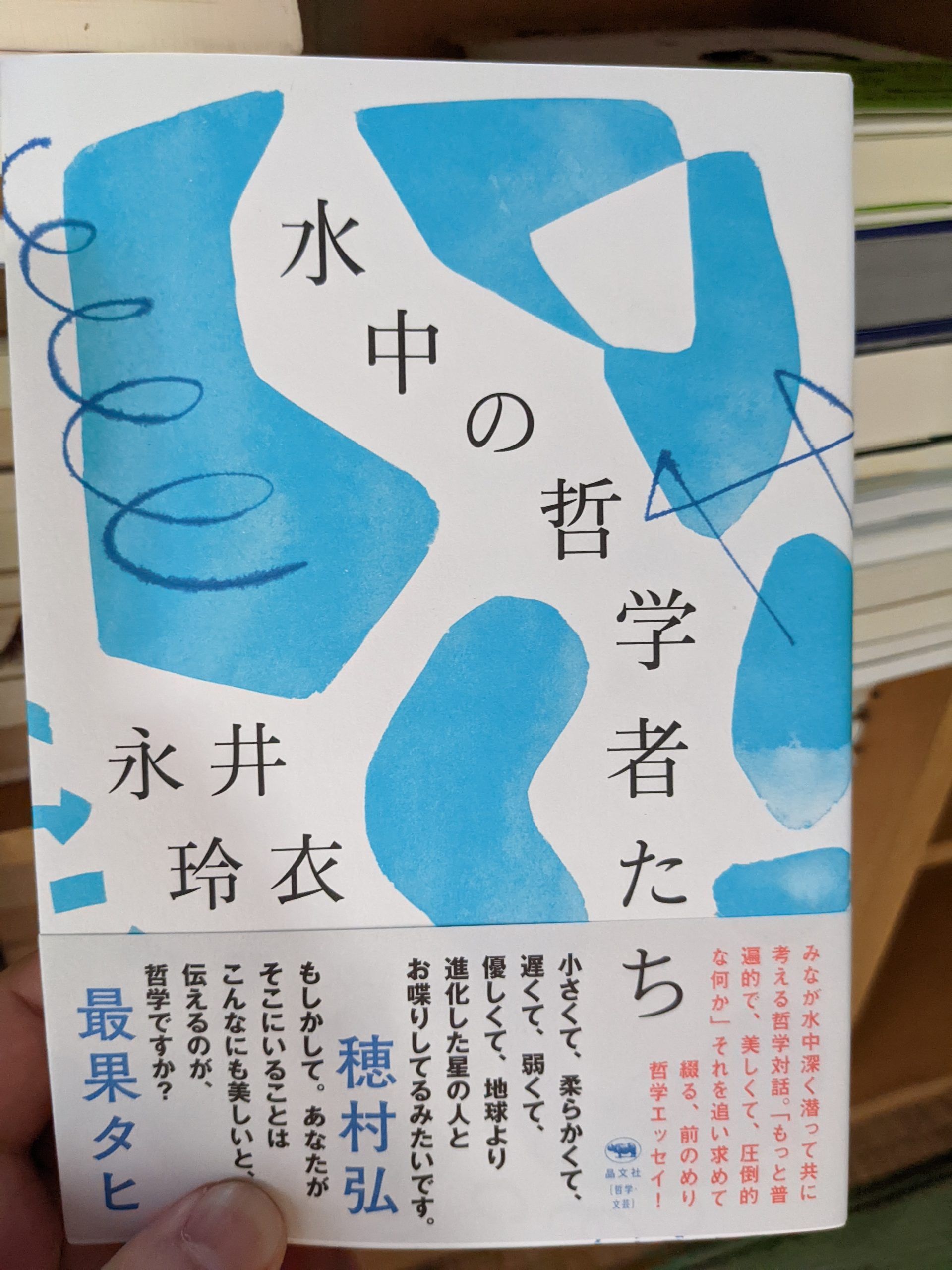

永井玲衣『水中の哲学者たち』

以前、自分の主催するイベント「ポエトリーリーディングオープンマイクSPIRIT」に先輩詩人である菊池奏子さんが久しぶりに遊びに来てくださった。普段はハワイに在住している方で、都合があり日本に帰国していたという。お会いできたことを喜びつつ、別れを惜しむ帰途で、彼女が一冊の本を勧めてくれた。翌日に早速注文して、その一冊は手元に入手してはいたものの、日々の怠惰が私を読書沼から引きずりあげていたので、積ん読の山を高くするばかりだった。

今回はそんなふうに忙しさと怠慢の日々の合間を縫いながら読んだ一冊をご紹介したい。

永井玲衣『水中の哲学者たち』(晶文社)

2021年9月発刊で既に7刷目の増刷が決定しており、1.2万部の発行部数を突破している話題作である。そのため知っている方も多いと思うが、私の経験を踏まえて、今回のコラムを進めていきたい。

著者の永井さんは哲学研究と並行して、哲学対話を各所で催している方である。本書は、主に哲学対話における経験を踏まえて綴られたエッセイ集である。哲学対話とは〈哲学的なテーマについて、ひとと一緒にじっくり考え、聴きあうというもの〉であるらしく、私は本書を読むまで哲学対話なるものを知らなかった。そのため、哲学のエッセイと聞いて、日常の中にある何気ないできごとに哲学を照らし合わせて、哲学をもってして生活をリデザインするようなものかと思っていた。もちろんそのような場面もあるのだが、本書は哲学対話したときの参加者の発言や態度、仕草のようなものに注目して、「○○さんの発言は、解釈すればカントの哲学思想である云々」みたいな先人の知恵と接続させる文章の展開を行わない。あくまで哲学対話で起きたことを自らのフィルターに通して文章化する。

何気なく引用した哲学対話の説明だが、〈聴きあう〉という態度が書かれていることから、私は哲学対話とはきっと良いものだろう、と感じた。対話において重要なのは、相手の自論をへし折ることでも自らの主張を押し通すことでもない。〈聴きあう〉態度こそが対話において(話すことよりも)もっとも重要だと感じる。とは言っても、私も〈聴きあう〉ことの実践にはまだほど遠い。時には感情的になるし、嫌な言葉も忖度したような空気読み発言もしてしまう。

私は毎月第一月曜日に冒頭に記したオープンマイクイベント(参加希望者がマイクの前でパフォーマンスできるイベント形式)を開催している。そこには詩の朗読をはじめ、多くの方々にステージに上がってもらう。私個人の気持ちとして、ステージにあがる方には、パフォーマンスを「する」ことと同じくらいにパフォーマンスを「見る」ことも楽しんでもらいたいと感じている。その態度こそ、〈聴きあう〉姿勢であり、オープンマイクを心から楽しむ方法の一つだと感じるためだ。

さて、『水中の哲学者たち』に戻ろう。本書は32本のエッセイを収めており、それぞれに代えがたい魅力がある。集中、特筆して私の経験や記憶をとみに引き出してくれたのは、34ページから始まる「ガシャン」というエッセイである。

このエッセイには〈ある小学校で「死んだらどうなる」というテーマで哲学対話をする〉場面が描かれている。一定のルールの元で、参加者の小学生たちは生まれ変わることを話の中心に据えたり、その生まれ変わりの条件を話し合ったり、発展させてどう生きるべきか、など様々な議論を展開させる。そんな中で〈ずっと眉間に皺をよせて考えていたある女の子が、はいと手を挙げ〉て、次のような発言をした。

〈「みんなは生きるということがメインで、そのために死んだり生まれ変わったりするって言っているような気がするんだけど、そもそも、生まれ変わるということ自体が目的で、そのために死んだり生きてるだけだったらどうする?」〉

価値観とか既成概念など――そういった類のものが壊される(壊れる)瞬間に自らの内側に響く「ガシャン」という音。その音を永井さんは、壊れるとともに新しいものが組み込まれる創成の音でもあると語る。

私にはその音が響く感性が育っていないようだったが、この女の子の発言には詩人として多くの学ぶがあった。このような視点をかつて持ったことがない。

輪廻転生のことを話しているようだけれど、その生き死にの輪の継ぎ目ともいうべき〝瞬間〟のために生死はある、というのは女の子だけの発見だ。ボルヘスの小説「タデオ・イシドロ・クルスの生涯」の冒頭にある〈およそ人間の運命は、いかに長く複雑なものであっても、実際にはわずかに一瞬から、人間が自分は何者であるかを永遠に知る瞬間から成る。〉も想起されるけれど、それとも視点が僅かに異なる。

死んだらどうなる、という正解のない話は「詮無い」と感じる人がある一方で、誰しもがその問題を一度は空想し、自問自答する命題であろう。しかし、つきつめて言えば、この世界に完璧なる正解というものは何一つないのでは、とも考える。1+1=2の数式は正解かもしれない。しかし、この数式を現実のものに置き換えて、林檎が二つを数えるために用いるとすれば、それは正解とも言えない部分が炙り出される。元来それは「林檎A」と「林檎B」であり、「数を数える」行為のために、林檎を大別するに過ぎない。

このエッセイに導かれて思い出した記憶がある。その記憶はおそらく私が死ぬことを意識した最初の瞬間のエピソードである。

私は生まれた時からのアトピー性皮膚炎と喘息を患っている。今ではだいぶ緩和されたが完治はしない。小学校に入学して間もない頃に、喘息の発作が悪化したために1~2カ月ほど入院したことがある。4人程度が同室になる一室で、大した記憶も残っていないのだが、私は入口の扉から見て左手前、左奥にはおじさん、右奥にはおばさんが入院していたような気がする。そして右手前、私の向かい側には青年が入院していた。その青年は眼鏡をかけていて長髪、大学生くらいに思えた。ニヤニヤしながら時折話しかけてきて、私はその人のことを好きとは感じていなかった。お兄さんと慕う感じでもなかった。いつから私と同室であったか、名前は何だったかは思い出すことができない。

ある夜、その青年が3~4人の小学生と一緒に、私の寝ているベッドのカーテンを開いて、自分のベッドの傍に来なよ、と私を呼んだ。私は何か遊ぶのだろうかと、ベッドを出た。よく点滴をしていたはずだが、その時は外れていたのか記憶がない。青年は角度をつけたパラマウントベッドを座椅子のようにして凭れ、あぐらを搔いた。足を向けるべき半分のスペースに私を含めた小学生達は詰め合って座った。私は最後に呼ばれたからあぶれて立っていたかも知れない。

青年は私たちに向かって話し始めた。初めはなんてことのない雑学のようなもので、そこから宇宙とか生物とか空想の話など、小学生が飽きないような話をしていたはずだ。私も青年の話に耳を傾けていた。そしてどこのタイミングであったか定かではないが、青年は

〈君たちは死ぬよ〉

と話した。それから死ぬとはどういうことか、饒舌に語り続けた。この病院に長くいるということは死ぬということなんだ、死ぬと大好きなお父さんにもお母さんにも会えなくなる、ここにいる人達の誰にも会うことはできなくなるんだ。怖いところへ行くんだ。宇宙へ放り出される。ずっと夜のようになる。青年は絶え間なくこんな話をしていた。

泣きだしたのは、私が最初ではなかったと思うが、悲しみと恐怖が連鎖するみたいに次第にそこにいた全員がわんわん泣き出した。青年は目を細めて口角をあげてにやついていた。

私はその夜こそが自らの恐怖の源となった。怪談話を聞いた夜、ホラー映画を観た夜、会社で心がつぶれるような思いをした夜、様々に恐ろしい夜は私を苛んだが、その根源となっているのが、あの日であるように感じる。

次の日、見舞いに来た母に抱きつき、心から死ぬことを恐れて泣いた。

しかし、この体験は記憶が曖昧な故に矛盾が多く生じている。

青年が私を呼び寄せたのは夕食後だった気がするのだけれど、そんな時間に別室の小学生達が集まれるものなのか。

明らかに子供向けでない青年の話をどうして同室の他の患者は一切とめなかったのか。

その青年はどうして、私たち子供に恐怖を与えようとしたのか。

答えの出しようもない曖昧な記憶──分からない物事を記録しようとする時、私が求めるものは〝納得〟である。これは私の信条のようなものだが、人は正解よりも納得を求めていると感じる。1+1=2の数式が「正解」なのではなく、この場所・私を取り巻く人々・そして過去の定説からいってこれが正解に違いないと納得することでそれを信じることができる。

私の感覚においては、すべてが納得の元に動く。そして詩人として、私は疑問から納得へ向かうための思考の過程を繰り返し描いている。自作の詩である「もう未来」という一編をもって説明を試みよう。

「もう未来」という一編には一つの疑問が含まれており、納得に向かって突き進んでいる。

詩「もう未来」

雲一つない空を眺めていると

雲が恋しくなる

写実の美しい絵画を見つめていると

熱の塊みたいな抽象画が観たくなる

余白まで輝いてみえる詩を読んでいると

無音すら息を飲む朗読が聴きたくなる

隣の芝生は青く見えて 移ってみると

元いた芝生の青さが瑞々しい

みんなみんな過去に焦がれて

未来へ向かって往復をつづける

過去の思い出を逡巡する惑いのときはもう未来

怠惰な日々を繰りかえすときはもう未来

つまらない雑務を片づける日々も

おおきな成功をなしとげた歓喜の夜も未来

いまはない

ずっと未来

過去はやわくほどけて

未来の記憶となってきらめく

いまはずっと未来

もう永劫に未来

過去は空いっぱいに広がって

ほら、まっ白な雲を引き連れてきた

この詩には私にとって「時とはなにか」という問いかけへの応答がある。しかしそれはゆるぎない正解ではなく納得するための示唆である。なぜ時は一方通行と考えられているのか。その考えに一つの私の空想を混ぜる。永劫未来へと向かい整列し流れていくまっすぐの川ではなく、私は、時をぐるぐる巻かれた巨大な過去を転がしているイメージを持つ。フンコロガシのようなイメージが想起しやすいだろうか。あるいは回収されるレッドカーペット。私のイメージを持ってすると現在という一点がおおよそ意味をなくしており、過去も現在も未来も一体となった一種の渾沌状態になっている。

そのような正しくない納得のイメージを私は誤読と呼ぶ。過去も今もなく時はすべて未来であるという、誤読が生まれる。詭弁であり空論であることを否定しないが、このまやかしの思考はかけがえのない詩の糧になる。

私は哲学に明るくない。ソクラテスの否の精神に惹かれ、アリストテレスの思考には納得を感じるが、それも解説を読んでやっと納得するくらいの馬鹿者である。しかし、分からないことを放棄せず納得しようとする態度は失うことのないように心がけたい。

哲学者たちは多くのわからなさに対して、自らが、社会が、世界が納得するために言語化を試みてきたのだと感じる。哲学は難しい学問だと私自身も痛感している。しかしそんな私にも、哲学対話の魅力が十二分に伝わり、どんな人でも哲学を対話していいと語りかけるような本書を大切な一冊としたい。

今回は本書の魅力を語り切れず、自分語りに終始し、私の至らなさを痛感する回となった。最後にもう一押し、本書の魅力を理解し、納得するために水中へ潜っていきたい。

詩「待機する浜辺」

目が覚めると

いつもの浜辺だ

湾曲したパラソルの笠

半円の連なる襞から

漏れてくる針のような光

女の子が「お日様は鏡!」と言いながら

私の横を通り過ぎる

私の傍でくつろいでいる女が

「私は月こそ鏡だと思う」と言った

かき氷をもった青年が

「なぜ人は死を恐れるのか」を問いながら

隣り合う男の子が「答えを知っているくせに」

とアイスクリームを舐めている

なにかを否定しようと遠泳を続ける

屈強な若者を眺めながら

バレンシアオレンジを絞ったジュースを飲んだら

「それ私の」と女が言ったので

手を縦に 顔の前へやった

謝罪の意だが 女はサリンジャーを読み始めた

「なぜ人はあらそいに向かうのか」とのっぽの女が言った

「傲慢で肥り切り、出られなくなった」と老婆が言った

「雲が迫ってくるよ」と眼鏡の青年は汗をかいた

でもそれは他のビーチ利用者にしてみれば

彼の視界が開けて大きくなったために

雲に近づいているに過ぎなかった

入道雲 ジュースを飲んだ

入日時の入道雲 女はにらんだ

星が瞬くと みなはおのおのの

心をすっかりとひらいて

それぞれの一日を話し合った

「火は風とまぐわってて、

僕は見てはいけない気がする」

と小さな人が影に潜り

そのまま 海へ入って見えなくなった

それを合図に

少しずつ

小さなものから

小さなものの両親から

海へ入っていった

私も豊かな身体のおじさんと話を

切り上げて

「おやすみ」と言い 海へ向かった

波はずっと穏やかで

暗闇のなかでも

洗いたてのシーツのように

白い泡を立てているのが分かった

私は海に入った

先に入ったものは

もう丸くなり眠っている

浜辺がすっかり静かになる

私達を揺らす母なる波のうえに

私達の眠りを妨げることのない形で

唯一のものたちが訪れて

幾億もの星々を振り落としながら

ゆっくりゆっくり歩いて回る

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:ポエトリーの覚書

次編:桑原滝弥『詩人失格』