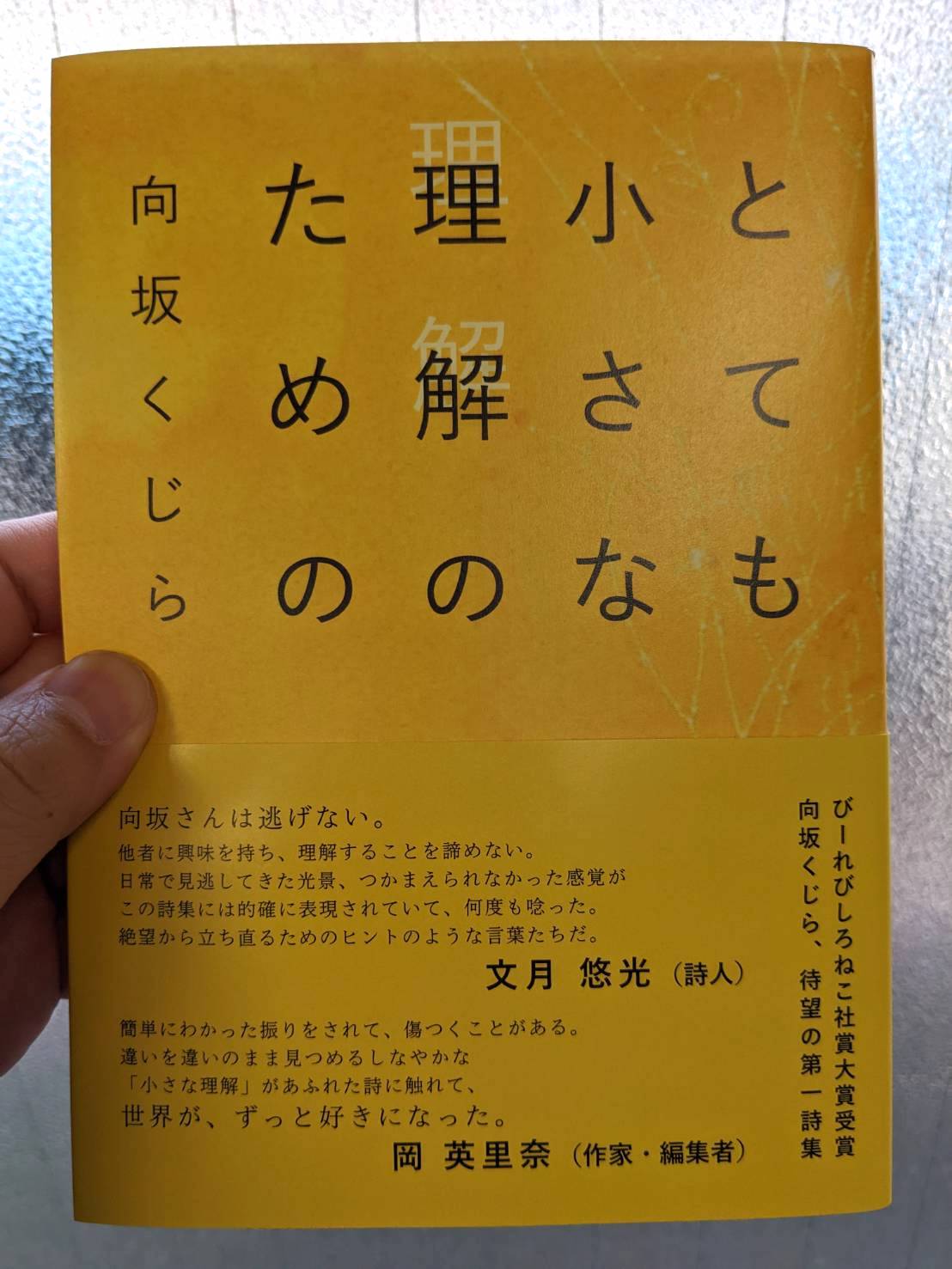

向坂くじら『とても小さな理解のための』

マクロとミクロ、どちらの視点も併せ持つ詩を読むと、おおきく空気をとりこんだみたいに心臓がしゅうと膨らむ感じがする。

たとえば金子みすゞの童謡「蜂と神さま」のように徐々に視点が肥大化していき、大いなるものが小さなものへ一瞬で包みこまれるさまはまざまざと読者の頭で映像化される。

スポークンワーダーである目綿灯の詩「口」も同様の構造を備えている。小さな口が詩の展開によって大きなイメージに膨れ上がりビッグバンのように脳裏で爆ぜる。

目綿灯「口」

Spoken Blanco Production より

そんなマクロとミクロの視点を併せ持つ詩人としてもう一名、向坂くじらをあげたい。

向坂さんは1994年名古屋生まれの詩人で、現在は国語教室「ことぱ舎」(埼玉県桶川市)の運営代表を務めている。ギタリスト・クマガイユウヤ氏とのユニット「Anti-Trench」(胎動LABEL属)やワークショップの開催など活動は多岐に渡る。2021年に開催された「びーれびしろねこ社賞」の大賞を受賞し、詩集『とても小さな理解のための』(しろねこ社)を出版した。

46篇からなる詩集は5つの章に分かれており、それぞれ【キッチン】、【玄関口】、【子どもたち】、【波のうつ部屋】、【とても小さな理解のための】という章題が付されている。詩集の構成はそれだけに留まらずに、目次によると詩はこんな形で集中に収まっている。

詩「星座」

目次

【キッチン】10篇

【玄関口】5篇

詩「変態」(●を置いて分かたれている)

【子どもたち】8篇

詩「あったかくして」(●を置いて分かたれている)

【波のうつ部屋】9篇

【とても小さな理解のための】10篇

詩「週末」(●を置いて分かたれている)

他にも挿入される場合はあるが、●の置かれた詩の前頁には Painter kuro 氏の絵画作品が挿入されている。

「星座」は目次の前に配置されている点から巻頭詩の役割を担っていることは想像に難くないが、●の詩はとても不思議な配置をされている。章をつなぐブリッジやインタールードのような役割を果たしているのか。あるいは【キッチン】と【玄関口】、【波のうつ部屋】と【とても小さな理解のための】は組のような2部構成のように捉えるべきなのか。掉尾の「週末」にもブリッジの役割があるとして、それは読者を本書から現実へつなぎ導く役割を担うのか、「星座」をプロローグとして「週末」をエピローグとする狙いなのか。それともそんな意味など捨ててしまって、●の詩はどの章にも属さない自由に跳ね回る子どもたちのように捉えてよいのか。

詩集を編んだ経験がある方は首肯してくれると思うが、どの詩をどのように配置するか、という問題一つで詩は一層輝きを増す場合がある。詩はそれ自体で輝くものだが、一冊にまとまった時には詩自体の個性がぶつかりあってしまわないような配慮がなされる。作者も編集者も読者の視座に立ったり、詩の内側に潜むメッセージなどを緩やかに繋いだりしながら編まれる。そのようにして、それぞれに最善と思われる役割を果たして一冊をより深く読者の心へ沁み込ませる。

そのような意味において「星座」は巻頭詩にふさわしい。

〈男の人が/なぜ女の人が自分と寝てくれないのか考えるあいだ/女の人は老いた母から電話がないのを気にしている〉

このように男から女へ、女から老いた母へと連想がつながっていく手法は珍しいものではないが、連想を展開させて、そこから何を紡ぐか、という点においては各々の手腕が問われる。向坂くじらはこのように末尾を結ぶ。

〈それらのことがみな同じときに起きた/輪郭はみな表面張力を持ってふるえていた/さみしい刺繍のような星の空だ〉

ある一人の話者が語り紡ぐ男や女は個人を指すわけではなく、分類されたすべての男や女を包括した詩であると感じた。包括した様々な情景を〈それらのこと〉として読者の脳裏に散りばめさせる。ミクロな存在の連想・同時性を巧みに利用しつつ、空のイメージから引力を引き出して、数多のものの動きを〈ふるえていた〉と描く。最終行の〈星の空〉には前行で紡がれてきた情景も浮かんでいるはずで、それらの連想と星座のイメージを瞬時に重ねることで、マクロの中にミクロを散りばめる。〈さみしい刺繍〉の比喩が効果的で、空に思い出が浮かび上がるような安直な映像に陥ることをかわしている。

【玄関口】と【子どもたち】の章をつなぐ作品「変態」は劇場な展開が読者の目を離さない佳作だろう。詩集の構成としてみれば、【玄関口】の最後に置かれた「城塞」は固く堅牢なイメージから内側にいるものと外側にいるものへの問いかけを試みる。一方「変態」は内側が外側を取りこんで何度でも生まれることをやや粗暴にして過剰な筆致で描き出す。その過剰性は詩の問いかける真摯さと反してコミック的な風合いを醸して、読後になんともいえない爽快感を覚えた。

〈虫たちにとって一粒の雨は/ときに溺れるほどの衝撃であるという〉

学校の生活を離れ、クラスメイトと話者自身の対比から生まれた虫、そして羽化するためにどろどろの液状となる不定・不安定な形は、前述した過剰なまでに鮮やかな食事の描写をもって、固形であったものを液状に嚙み砕き嚥下して胃の腑の形に収めてしまう。マイノリティとマジョリティの変革が話者の中で起こり、そしてそれらの過剰なるイメージは読者である私たちが日常に繰り返している何気ない行為に過ぎない。しかしその日常にありふれた行為を肥大化させて爆発させるイメージの濃度には目を見張る。私個人はこの作品を刷新と変革を鍵言葉として読んだが、真意は掴めていないかもしれない。詩の末尾には小さな女の子たちが登場し、次章である【子どもたち】の扉を読者へ違和なく開かせる。

【子どもたち】と【波のうつ部屋】の章を取りもつ作品「あったかくして」にも「変態」に共通する箇所が見受けられる。話者が語りかける〈うみちゃん〉は〈君の優しい合図で/みなたやすく/液体に戻る〉とあるように海を想起させる。先ほどの「変態」で液状のイメージを獲得した話者であるが、ここでは肉体のあることを語る。

〈だからぼくだけが/肉のまま/浮かんでいるよう〉

私はこの矛盾を瑕疵であるとは捉えない。詩集はそれぞれの詩の集まりであるが、話者は同一であるとは限らず、それぞれの詩に意見があるべきだと考えるからだ。

この詩は〈うみちゃん〉への語り口が優しい作品で、浜辺で問いかけているというよりは、家でごろごろしたり近所の散歩をしたりしながら話を聞こうとしているように感じる。うみの大きさを無理矢理小さな話者の等身大に収めており、興味深い。オクタビオ・パスの「波」を想起させるのは、その後に不穏な展開も含んでいるためだろうか。ずっと話者が語りかける中、〈うみちゃん〉が応答する場面は不穏である。不穏な空気が醸成されるのは〈うみちゃん〉が明瞭に物事を発さないことに起因するだろう。雨を希求し、その雨が話者の身体へ次々と当たろうとする──そんな〈うみちゃん〉との予言めいた応答は、「変態」にて〈虫たちにとって一粒の雨は/ときに溺れるほどの衝撃であるという〉という詩行に連結されてくる。〈うみちゃん〉との応答の後に唐突に差し挟まれる〈近所の小学生ふたり組〉のやりとりを記した〈日記〉には穏やかな雰囲気しか感じない。であるにも関わらず、詩「あったかくして」のうちに刺繍されて組み込まれたことにより、不穏な背景を予感させるものへ変じている。歪さ、唐突さが企図された作品だと思う。こうして醸成されて満ち満ちた不穏さは次章の【波のうつ部屋】という題名にも影響を与えていることだろう。

【とても小さな理解のための】の最後を飾る「冬に光る」は近所の銭湯での経験を敷設したであろう一作で、大衆浴場のなかで、銘々が一人であることを語り、一人であるひと時の愉楽と癒しの瞬間の描いているように思われる。一人である瞬間ではなく、人との関係を持つ時を希望とする「週末」は巻末にふさわしい一編だ。週末のゆったりとした時間、話者は誰か大切な人と共にいる。第一連〈今どき雲を動物に見立てられても何番煎じで冷めます〉と第二連〈電子レンジのなかにはミルクが忘れられたままです〉など二人の間の思い出と捉えられる詩行もありながら、主に描かれるのは二人の過ぎ越した風景や他人として過ぎ去っていく人々。マクロとミクロではなく、大衆と話者たちの対比が打ち出されている。それらに詩行の展開を任せながら、二人の人物が相対している。作品中にリフレインされる〈それでもおまえといたいのです〉という告白。これは大切なパートナーや、かけがえのない隣人など具体的なことにも読み取れるし、詩集の末尾、これまで記されてきた数々の言葉たち、詩たちに向けた告白とも思える。

〈枯れた向日葵の種がみっしりと肥っています/カーブミラーの球形のなかを小さな人たちが曲がっていきます/妊娠した人の歌う声が他所から聞こえてきます/それでもおまえといたいのです/それでもおまえといたいのです〉

最後の五行には、明確な意図を感じるが、上手く婉曲的な表現を用いて詩情に溢れ、心を打たれる。

第四連の一行目〈夕食を配達する自転車が派手に転倒します〉とあるように詩の世界も夕暮れを過ぎて暗くなりはじめる頃だろう。話者が〈おまえ〉とともに帰るとき、世界のどこかに〈男の人が/なぜ女の人が自分と寝てくれないのか考えるあいだ/女の人は老いた母から電話がないのを気にして〉いる同じときが巡り来て、詩集はきっと美しい刺繍の織物となって読者の目に星々を刻み込むことだろう。

詩集の構成について語るために、ブリッジの役割をした詩を取り上げた。もちろん、その他の詩も、Painter kuro 氏の絵画作品もなくてはならない刺繍のための豊かな糸である。とても小さな理解のために大きな視点から星の一粒を摘み出すような作業――星々を編みこんだ詩集は、それぞれの見え方・鳴り方で私以外の読者へも響き、拡がっているだろう。

みなさま、ぜひお読みください。

最後に、とても小さな詩を記録として綴ります。

詩「声のレコード」

いぶかしげに

お月さんも見ているのに

どうして僕ら 満足しない

川の泥は沢蟹がおむすびにして

風を裂くように鋏をせわしく握るのに

どうして僕ら 髪を切っては梳かすのか

表現に拘泥した君の高らかなる宣言が

たったの四文字に打ちのめされた

どうして僕ら 小さな蕾に水をやれない

大きなビルに太陽がかげると

小さな不安の種を自らで蒔いてしまう

どうして僕ら こんなにもろい

崩れさることもなく 声は

声は 声に

どうして僕ら 芽吹きを見出す

高らかな宣言なき声は風に流れて

お月さんとの隙間を行き来する

そうして僕ら 宇宙を小さくたぐりよせている

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:桑原滝弥『詩人失格』

次編:詩劇「いないる」