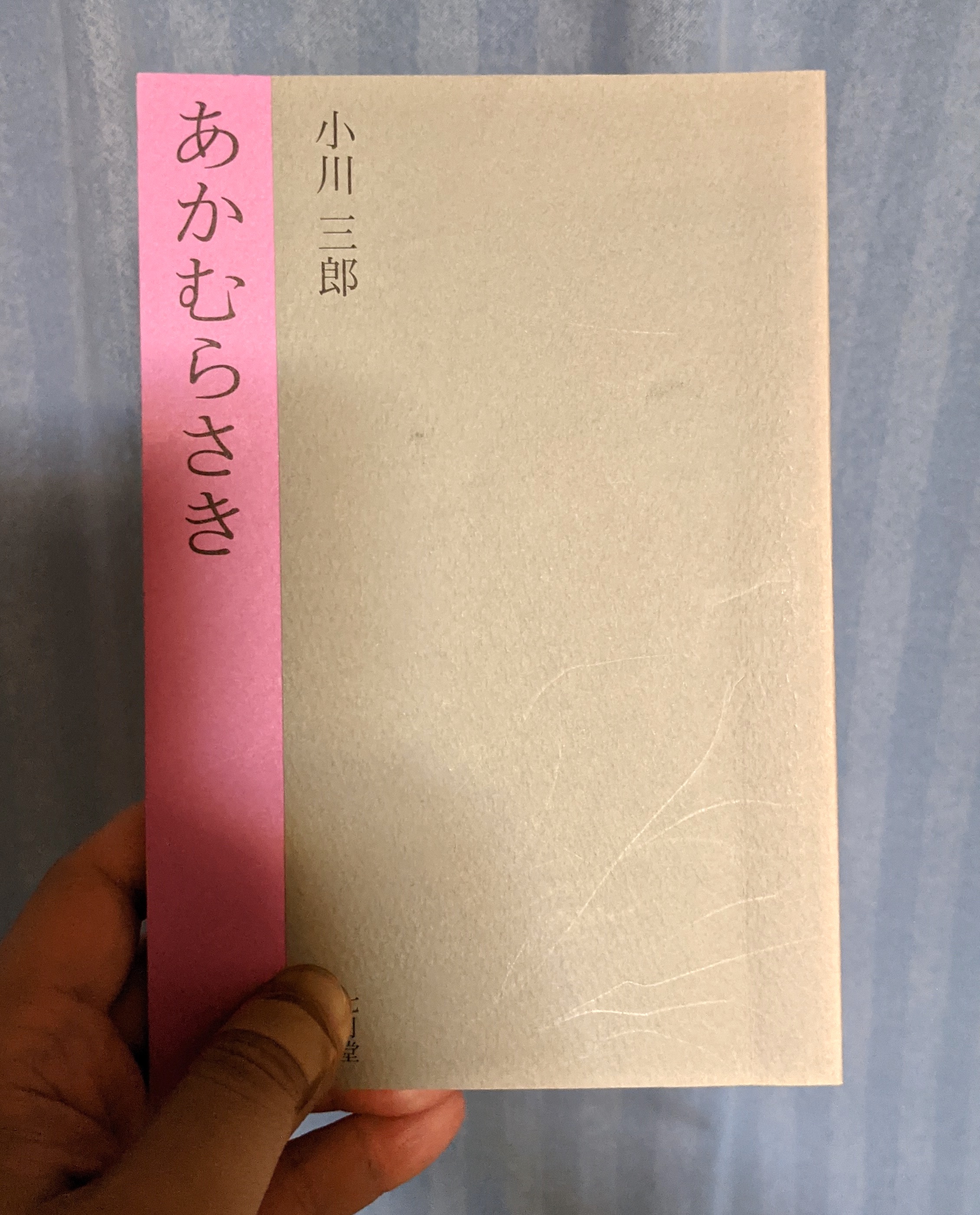

小川三郎『あかむらさき』

小さい頃から奇妙なものが好きだった。ウルトラマンよりも怪獣の造形に惹かれたし、心をざわつかせる奇妙なものが好きだった。

伊集院光がパーソナリティを務めるラジオ番組『JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力』の名物コーナー「空脳アワー」は脳がざわつくお便りがたくさん聞ける。詩のヒントを直接的に得るわけではないが、心臓を山羊のざらついた舌で舐められるような――奇妙な感覚に陥ることができる。

今回ご紹介したい小川三郎の詩集『あかむらさき』(七月堂、2018年)もそのような意味で心をざわつかせる一冊だ。

小川三郎は同人誌「repure」「Down Beat」「モーアシビ」に所属する詩人で、本書が6冊目の詩集である。私は「Down Beat」を通じて、小川三郎の詩を知った。

「Down Beat」は横浜・神奈川在住の中堅詩人8名を中心とした同人会であり、全体を通じて詩作品の練度・完成度が高く、私は毎号夢中になって読んでいる。

小川三郎の詩を(部分的にだが)ご紹介したい。巻頭詩「銀杏」から。

〈銀杏の樹の前で/女の子だか少女だかが/ふたり仲良く/銀杏に向かって右手を挙げていた。〉

難しい言葉は一つもない。けれどつまずきはある。私のつまずきはどこか、皆さんももう一度、音読してみることを勧めたい。

私がつまずきを覚えるのは二行目。〈女の子〉と〈少女〉を区別している点だ。女の子と少女を年齢で区別しようとしているのか――なんとも判別しづらい。

〈銀杏は黄色く染まっていて/ときおり葉を散らしていた。/私にはなんだか/そのときの銀杏が恐ろしいものに見えた。〉

私のつまずきを置き去りにして、詩は進み、展開を見せる。のどかな風景と見えるものが話者にとっては恐ろしいものへ映るという。

その恐怖心は三連二行目〈銀杏は身体全体でふたりに覆いかぶさった。〉で、読者へ共感の手を差し伸べる。しかし、明快ではない。銀杏がどのように身体全体で覆いかぶさったのかは分からない。

①先ほどまでと比較できないほど葉が散ってふたりの姿を覆い隠す様子を描いたのか。

②何かの事故で銀杏の樹が折れたのか。

③戯画的に銀杏の樹がふたりを飲むこむような恐怖映画のモチーフ的展開となったのか。

どれに該当するのか判然とさせない。第四連ではその光景を〈微笑ましい光景〉としたいのに話者には〈恐ろしいことのように見える〉。〈微笑ましい光景〉ということは①が正しいのか。しかし、確信がもてない。

第五連は話者の独白である。銀杏とふたりの関係の展開に惹かれるあまり、見過ごしてしまいそうだが、銀杏とふたりの関係に話者の心がいかに共振しているか測る貴重な連でもある。

第六連は詩中、もっとも奇妙な展開が読者を当惑させ、魅了する。

〈女の子だか少女だかは/銀杏の身体に覆われたまま/不要になったものを脱いで/そこで朝まで過ごすようだった。/両親だか他人だかは/それでようやく安心したのか/そそくさとその場から去り/公園には初めから/誰もいなかったようになった。〉

分からなさに満ち溢れて、すべて系統立てることはおよそ不可能である――その事実を眼前に突き付けられる。

最終連はまた話者の独白となる。〈誰もいなかったようになった〉という惹句に〈安全なところから眺めている自分が誰なのか〉と自己の定点がぶれてゆく不安定な状況を残して、詩は閉じてゆく。

分からないことをつまずきとしながら、続いて詩「下着」を読んでみよう。

〈濡れた下着が/鴨居の下にぶら下がっている。//私はそれを/一晩中見つめていた。〉

上記に続いて、話者は〈私は真夜中/ほんとうのことが怖くて/ふるえている。〉とまた恐怖を露わにする。〈ほんとうのこと〉とは何か。続く第四連では〈真夜中の時間が/行ったり来たりするなかで〉下着は少しずつ乾いてゆく。話者の私がいる部屋を夜がすっぽりと包んでいる――その当然のことを私は了解できない。

「銀杏」と「下着」の2編を読んでいると、ぼんやりとだが、話者の恐怖が分かってくるような気がする。恐らくだが、話者の恐怖するものは現実と異界の狭間に関わる問題であると思う。

怪物のいる世界と人間のいる世界の接点を描いた作品は多くある。宮沢賢治「ペンネンネンネン・ネネムの伝記」、ディズニーアニメの「モンスターズ・インク」、絵本の「ねないこだれだ」。ここには怪物が、化け物が明確なビジュアルをもって登場する。現実と異界を越境する物語のこと。小川三郎の詩には異様な化物は現れない――けれど、描かれている不気味さ・恐怖は異界のことを思わせる。(個人の感覚としてはつげ義春の「夜が掴む」を想起させる)

「銀杏」では少女だか女の子だかのふたりに降り注ぐ銀杏は異界の入り口(あるいは異界のもの)となりふたりを誘ったと思え、「下着」では部屋という現実に外側の夜が異界として話者を包み、浸食を試みている。「銀杏」において、安全な場所から自己を判断できなくなる倒錯は異界を目撃した故と見え、「下着」における鴨居にぶら下がる下着は建物の一部でありながら外である現実と異界の狭間において、乾きつつある衣類として描かれていると見える。鴨居=境界のという装置が非常に効いている。

時間の倒錯とも見える〈真夜中の時間が/行ったり来たりするなかで〉という不思議な感覚も現実時間と異界時間の流れが異なることを前提とすれば腑に落ちるのではないだろうか。

また、詩「帰路」では下着の役割を岩が果たしており、空から落ちてきたと話者が確信する岩とともに〈一緒にゆっくりと地面にめり込んでいった。〉と異界へ足を踏み入れる不気味なラストを迎える。

掉尾を飾る詩「夏下」は詩世界に爽やかさを醸しながらも〈何人かの乗客は/その川が終点だと思い込んで/飛び込んだ人もいた。//魚どもは優雅に円を描いて泳ぎ/川の面と川の底から/時間を消失させていた。〉と川を異界の狭間として、異なる時間へ人々を誘う。

私の愛読するミステリ漫画の一つ『Q.E.D. 証明終了』28巻収載の「人間花火」にはこんなセリフがある。

〈闇を恐れる必要はありません/闇を殺すには名前を与えてやればいいのです〉

私たちは理解の及ばないことを腑に落とすため、ときに言葉を用いる。それは幸福で有益な行為だ。心の安寧を得るための処方である。しかし、小川三郎の詩はあえて言葉から名前を、意味を、ひっぺがして理解の及ばないものへと立ち返らせる。心のつまずきを得るために。

それも詩にとって大切な一つの効用なのかもしれない。

私は分からないものを分かろうと、あるいはこのコラムのように人へ魅力を伝えようと努力するとき、解釈を与えて、安寧を得ようとしている。それは私にとっての心の処方でもあるからだ。

だから、このコラムから小川三郎の詩に触れる機会ができたときは、お願いがある。私の解釈など忘れて、ただ無心で詩を読んで、どうか心のつまずきを覚えてほしい。

細かなことなど考えずとも「まず面白い」がやってくる――そんな小川三郎の詩集に敬意をこめて、最後に小さなお返詩をしたためる。

詩「かげべり」

小石けって

かえる夕暮

頭上に蝙蝠

とんできて

影ゆがむ

小石は家の溝っこへ蹴落として

蝙蝠は暗闇に憧れて見えなくなった

それから

僕の影が

少しずつ

減っていった

母に話すと

面白い話ね、といい僕の影をつまんで

洗濯物をと共に畳んでしまった

姉に話せば

そんなことより影ふみしようと

僕の影をすいぶんと強奪した

ハムスターのカイは夜中に回し車を

せっせせっせと回して

糸を回収するみたいに細く影を巻き取った

父はもういなかった

それでも影は減った

僕はどこかから

代わりの影を

奪おうと思った

ちびてしまった鉛筆から

頭上でにやける月から

いつもは裏返しの写真立てから

でも影は

奪われて

ばかりで

とうとう僕は

おいおい泣いた

それでも

父がいなかったので

影は静かに摩り減った

よるのふかみにしずみ、

枕に顔を押し当てて

布団にもぐった

しくしく泣いた

瞼が重たくなると、枕は涙で僕よりも重たくなった

ひとりたって

まっしろいかげが

あしもとから

ひろがるのをみた

まっしろいかげのそこに

ちちのすがたをみかけて

それで

あんしんして

かげのそこへ

おりていった

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:オカワダアキナ『ミントマイナスマイナス』

次編:KOTOBA Slam Japan2021松戸大会