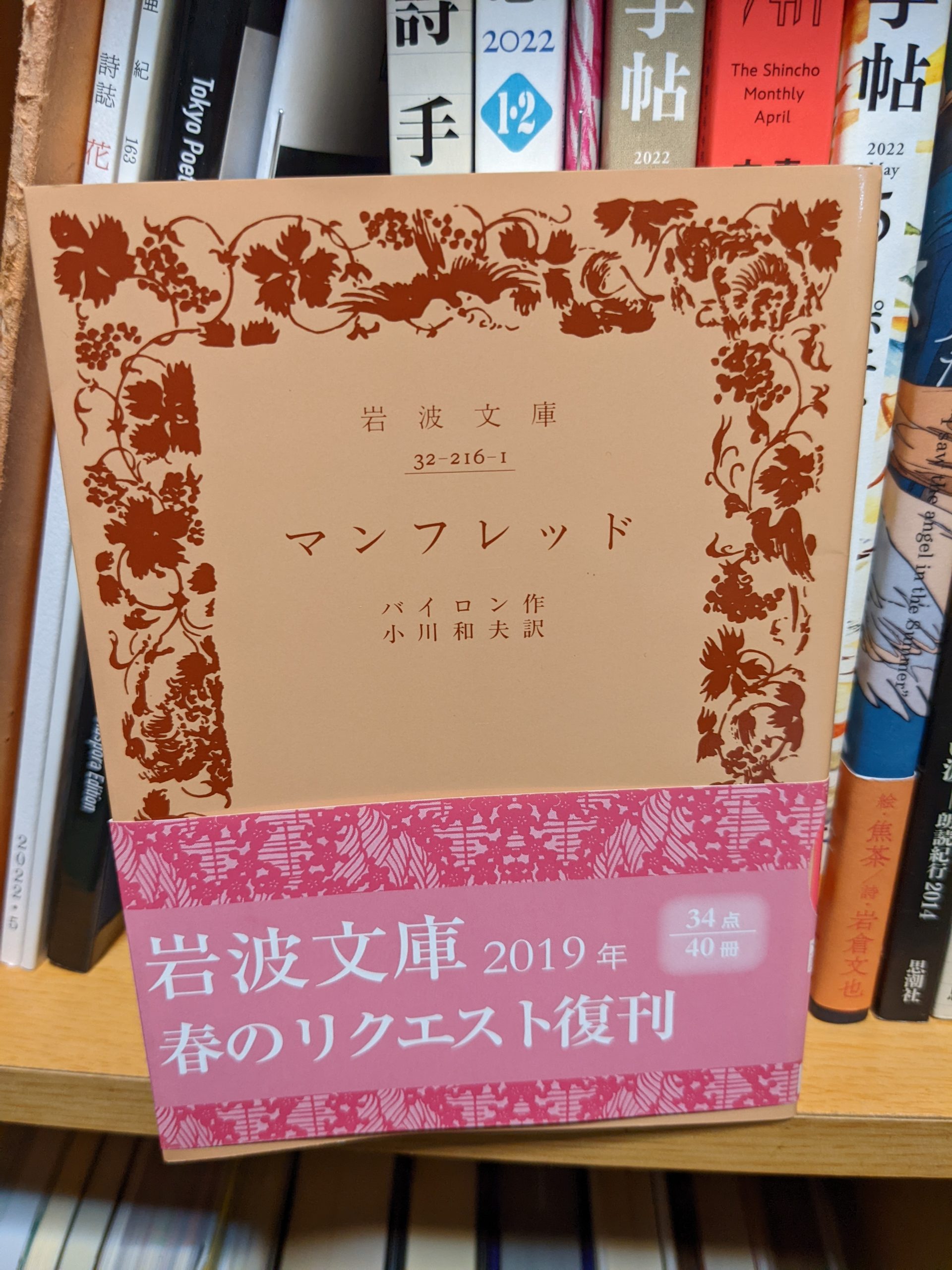

バイロン作・小川和夫訳『マンフレッド』

日々の忙しさにかまけていると、暇が愛想を尽かして出て行ってしまう。なので、暇にいとまを出されないように、なんとかなだめつつ自らを甘やかしているうちに、原稿を書く手が遅れに遅れていた。遅々なる歩みは大切、との意味を込めて、このコラムの題名をつけたのだが、それは〆切を破ることを肯定するわけでない。自分を律しなければならない、と常々感じる。

この連載も17回目を迎え、今後の方向性なども検討している。それは後ろ向きな考えのことではなく、いかに広くコラムの話題を保つか、ということだ。いままで通りの書評文+返詩だけでなく色々なスタイルを夢想している。

たとえば、こんなことを考えている。

・朗読される詩とパフォーマンスの批評+返詩

・1編の詩を募集して書評+返詩(第14編のミニマム版)

・ポエトリーリーディング史のようなものを書くための断章

実際にこれらを進めるか否かは別にしても、自らのいまやりたいこと・なすべきことを自らに問いかけながら、コラムを継続していこう。

前々回に北村透谷の散文を援用してロシア戦争支持者によるウクライナ侵攻について文章を書いた。(今でも続く侵攻の現状になすすべなく小さな言葉だけは紡いでいる)

今回はその北村透谷が深く影響を受けたイングランドの詩人バイロンの残した劇詩「マンフレッド」について触れていこう。

本作については多くを語る研究者が多いので、私がなにか書く必要があろうかと思うのだけれど、とりあえず梗概はこのような次第である。

『マンフレッド』は三幕十場より成立する劇詩(上演を目的として執筆された詩形式)。

舞台はアルプス山中と、その内にあるマンフレッドの城である。主人公のマンフレッドは全世界の叡智をものにした賢人・魔導士であり、過去に恋人であるアスターティを失い、心に大きな傷を負っている。

第一幕第一場……城内にてマンフレッドと、彼の呼び出した7つの精霊との対話の場面。マンフレッドは忘却を求めるが、7つの精霊は「忘却」を与えることはできなかった。

第一幕第二場……アルプス山中にて危険な谷へ降りようとするマンフレッドとそれを止めようとする羚羊の狩人との対話。すでにこの場面でマンフレッドがクライマックスに訪れる「死」に向かおうとしているが、山岳を敬い、深く神を信仰する狩人が「罪深い血でこの清浄な谷を穢すのは許されぬ」と窘める。

第二幕第一場……アルプス山中、狩人の小屋で、マンフレッドと狩人の対話。神様があなたをお救いになる、という希望と自殺はいけないという倫理をもって諭そうとする狩人に対して、マンフレッドは自分に流れる血を呪うような語りを見せる。この辺りは作中に明確な描写を持たないので、作者であるバイロン自身の背景を援用する他ない。貴族社会においてあらゆる女性と関係をもっていたバイロンは妻・アナベラを娶る前から異母姉であるオーガスタ・リーと不倫関係にあった。その恋愛による自らの地獄をこの「マンフレッド」に託したと言われている。

第二幕第二場……またアルプス山中、マンフレッドは魔女と出会う。7つの精霊にもなしえなかったこととは何かを問う魔女。マンフレッドは今の自らを救うのはアスターティの復活もしくは自らが死の床に就きアスターティの横に眠ることだけだと告白する。それに対して魔女は「私に服従すれば、それとは別の方法でお前を救えるかもしれない」と語る。その別の方法が示されることはないので、この魔女の存在は甚だ胡散臭いと私は感じるのだが、マンフレッドは希望をちらつかせる魔女にも「服従しない」と頑なな態度を見せる。この頑なさ――あらゆる対象物を信仰しない・隷属しないという態度こそ「近代的自我」であるというバイロンの主題は一見歪にして(それでいて超人的な)英雄の姿をマンフレッドに写しとっている。

第二幕第三場……アルプス山頂、ギリシア神話の女神たちが登場する。登場するのは三人の宿命女神(おそらく運命や必然性、宿命の女神アナンケーのことと推測されるが、なぜ3人なのかは読み解けなかった)と懲罰の女神・ネメシス。

第二幕第四場……引き続きアルプス山頂、ペルシャの邪神・アリマニーズ登場。アリマニーズはゾロアスター教の悪や苦痛を司るアンリマユがモデルとされているらしい。世界観の異なる神々が交錯する理由は読み解けなかったが、作中でアリマニーズは前場登場の宿命女神とネメシスよりも上位の神であり、様々な精霊からも讃えられている。マンフレッドが登頂すると、神々とマンフレッドの対話がはじまり、マンフレッドの「死者であるアスターティを喚びだしてくれ」という願いをアリマニーズは聞き入れる。アリマニーズの命によりネメシスはアスターティの亡霊を召喚する。マンフレッドはついにアスターティと再び出会うことが叶う。この場面がクライマックスと言えるだろう。マンフレッドとアスターティの間に何があったのか――精緻に描かれることがあるのかと期待すると肩透かしを喰らう。アスターティの亡霊は「明日になればあなたの地上での苦しみも終ります」と重要な予言を語るが、それ以外一切はマンフレッドとの再会を喜ぶこともない。「後生だ、もう一言言っておくれ、おれを愛すると」と悲痛な願いを語るマンフレッドに対して、「マンフレッド!」と名前を叫んで消えてしまう。この「マンフレッド!」の台詞一つをどう捉えるか。愛情をもって叫ぶか、憎悪の叫びとするかでこの劇詩の解釈がガラリと変わってしまいそうだ。

第三幕第一場……時間はおそらく次の日、日没。城内にてマンフレッドと召使であろうハーマンとの対話。マンフレッドは「おれの心には平穏がある――」と独白する。昨日のアスターティによる予言によって、死ぬことを認められた故の平穏と安堵であろう。ハーマンが、聖モーリス教会の僧院長を連れてくる。僧院長はマンフレッドがこの世ならざる者どもと関りをもっていることを危惧し、彼を救いに来たという。悔い改め、新たな人生をその身をもって歩んでいきなさい、と人々の光と思えるような説教を崇め敬いながらも、真っ向対立し覚悟を語るマンフレッド。彼を異様なる才気を認めながらも、説得に失敗した僧院長は彼の最後を見届ける決意を固める。

第三幕第二場……城内の別の部屋。マンフレッドとハーマンの会話。マンフレッドはついに時がやってきたとばかり、ハーマンに別れを告げて城内にある塔へ昇る。

第三幕第三場……ハーマン、マニュエルら召使と僧院長が登場する。ハーマンとマニュエルが城主の心配をする中で、僧院長がマンフレッドの居場所を尋ねる。マンフレッドが一人向かった塔へ僧院長は召使の制止も振り切って急ぐ。

第三幕第四場……塔の内部にマンフレッドが一人。劇詩の終焉である。マンフレッドの独白の後に、僧院長も塔に到着する。ここは危険だと諭すマンフレッドに対して、過剰なまでにマンフレッドを救おうとする僧院長の姿は当時のメインストリームにある宗教の強大さを感じる。役名は精霊、となっているが実際には悪魔や悪鬼の類であろうものがマンフレッドの命を奪おうとやってくる。僧院長が悪鬼に対してマンフレッドを救わんがために去らせようと恫喝するのに対して、マンフレッドはあくまでも自らの死のために悪魔の誘惑を振り払う。悪魔・悪鬼の精霊を消失させたマンフレッドは顔面蒼白で眼も碌々開かないほどに衰弱する。僧院長はその姿を看取るようにマンフレッドに語り掛ける。マンフレッドは最後に「御老体! 死ぬのはそれほどむずかしいことではございませぬな」と語り、息絶える。

運命や大いなる御手の業、甘言や悪魔のお迎えすらにもnotを叩きつける近代的自我の態度は明らかに今までの英雄譚から道を外れた新機軸の英雄像であっただろう。また全能感を得て、精霊など心象に内潜み人々の心を昂らせる人外のものどもを武器ではなく態度によってのみ支配しようとする彼の心の傷がいかに底深かったかは計り知れない。

さて、軒並み研究されつくした「マンフレッド」について、私が唯一言えそうなことと言えば、彼は誰によって赦されたのか――ということだ。

誤読を承知で申すならば、私にはアスターティの亡霊がネメシスの作り上げた虚像のように思えてならない。つまりは本当に死者のアスターティが蘇ってきたのではなく、なにか土塊で塑像された一時のまやかしであったように感じるのだ。

マンフレッドはアスターティの死の原因を「おれの抱擁が致命の毒だったのだ」と語っている。それは禁忌の恋愛〈近親相姦〉であったことは想像に難くない。そしてマンフレッドはアスターティについて、こうも語っている。

あのひとの顔だちはおれそっくり。眼も、

髪も、目鼻だちも、すべてが、声音の

ひびきそのものまで、おれと生き写しといわれた。

こう語りながら、さらにアスターティがマンフレッドの上位にあるような崇高な敬虔さを感じさせる台詞が続く。

だがすべては一段と柔らかく、美しく整えられていた。

(中略)

そのほかにおれのおよばぬ優しい能力、

おれの持たぬ、憐れみ、微笑、涙を持っていた、

それからおれもこのひとにだけは抱いた――あの愛情というもの、

おれの持ったことのない――謙譲の徳を、持っていた。

アスターティに同じ血の相貌の同異を認めることは理解できるが、生き写しそのものであったという点は、私の目から見ればアスターティはマンフレッドのドッペルゲンガーのような役割を担っていたようにも思える。つまりはポーの描いた「ウィリアム・ウィルソン」のようなモチーフを持っていたのではないかと思う。

それでいて、すべてにおいてアスターティがマンフレッドを上回っていた、というのは自らの羨望する〈自己の理想像〉をアスターティの中に見いだしていたと思われる。

ここで私が疑義を呈したいのは、マンフレッドはアスターティのことを愛していたのか、という点だ。マンフレッドはアスターティの中にある〈マンフレッド自身の完成像〉を夢見ていたに過ぎないのではないか。そうするとマンフレッドは究極の自己愛に陶酔する者であり、アスターティの最後の台詞「マンフレッド!」がアスターティの中にいる自己の存在を引き出し、咆哮させる場面なのでは、と勘繰りもする。

マンフレッドはアスターティの亡霊によって赦されたのではなく、もう一人のマンフレッドによって赦されたのだ、と誤読ができる。

存在とはA=Aである、という概念を否定するモチーフは後年の思想家・埴谷雄高による形而上学的長編小説「死霊」に「虚体」という名称で現れる。私が私であることを否定するときに生まれる時間の涯に走る虚空の傷――自己を否定するための「虚体」の傷と、自己を見つめ続けて自らのみを信仰する英雄が癒そうとした傷――この両極に見える傷はなにか重なるところが大きい、と直感で察知する。明確に語ることはできないが。

存在主体を高らかに歌い上げた英雄はたしかに今の私たちに息づいている。マンフレッドの過剰なまでの自己性から私たちは出発し、しかしナルキッソスに陥ることのないように、自らを見つめる鏡の中には常に他者の姿も映しつづけていくことが肝要だ。

詩「羚羊の狩人」

おお、あの人は逝かれたそうな

山のいただきに暗雲のあるのを見て

不安に思うたが

私の夢の中でしかと見たぞ

あの高貴なる方

あの美しく穢らわしい血を

管に巡らせた方

私は信仰心や同情の思いをもって

あのお方を止めたのではなく

もちろんそれも少しはあるが

私は私の生活を乱されたくなかったので

そうでしょう

あの方の血が無為に流れるならば

空になった管はその内に

悪気を吸い込むことでしょう

私は迷信や妄信でそんなこと申すのでなく

本当に

山は

穢れるのでさ

私は山小屋に住む

生活はほとんどが山のものからいただく

山の外から持ち込むものは

かならず麓の

湧き水で清めます

そして羚羊を狩る

必要な分です

生活に必要な分

人との交流に十分な量だけ

羚羊が草を食み

糞尿で草木を育てるように

私も循環

必要以上はいただききゃしない

おお、あの人は必要が過ぎました

人生の髄の髄まで吸いつくし

それでもまだ飽き足らない

全能感は必要過多と見えます

さて、今日も狩りに出よう

私は自然に逃げ込むのでなく

自然に在る人として

山小屋を身一つ出ます

(文章:遠藤ヒツジ)

前編:小骨トモ『神様お願い』

次編:ポエトリーの覚書