『ずれていく視点』

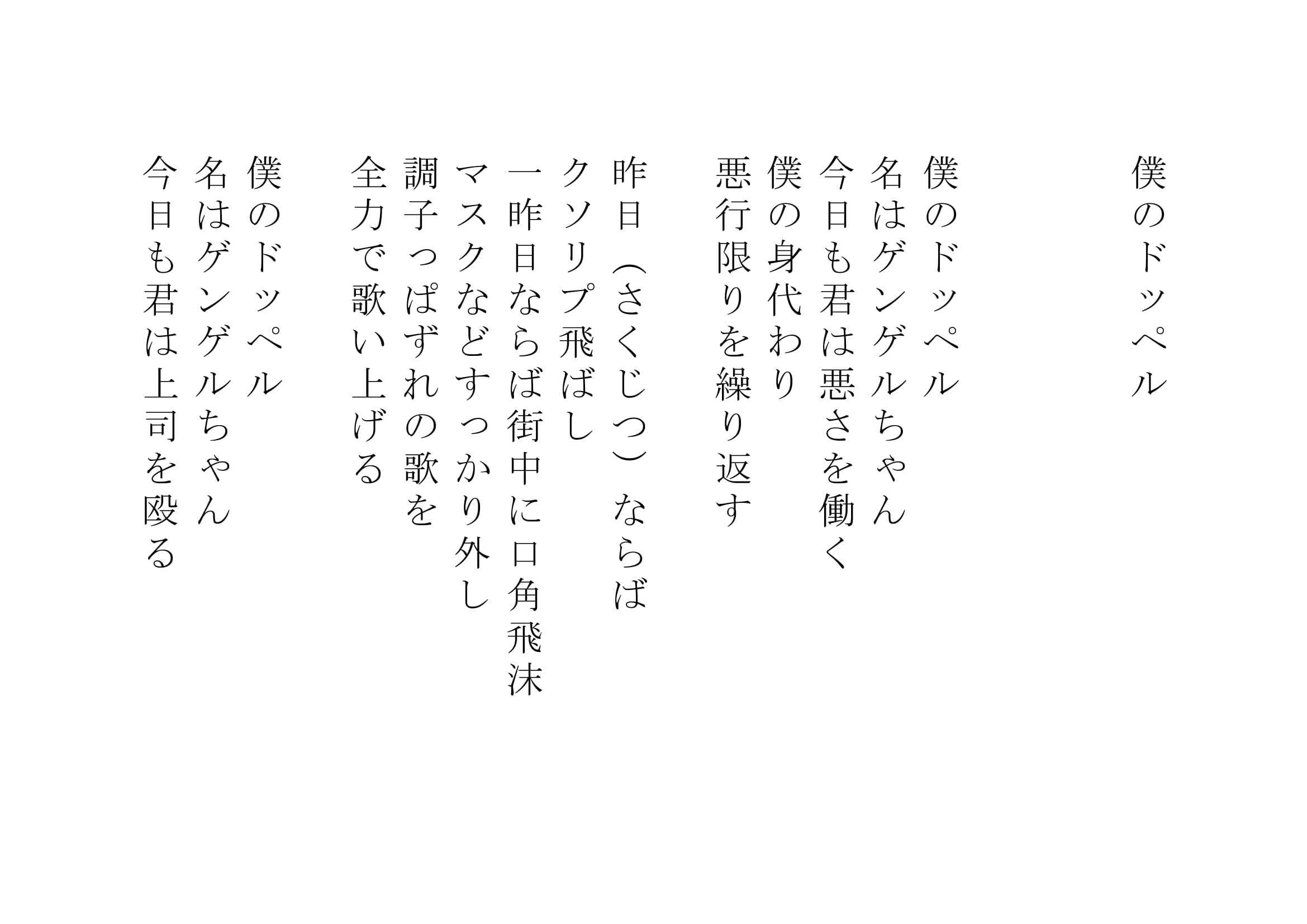

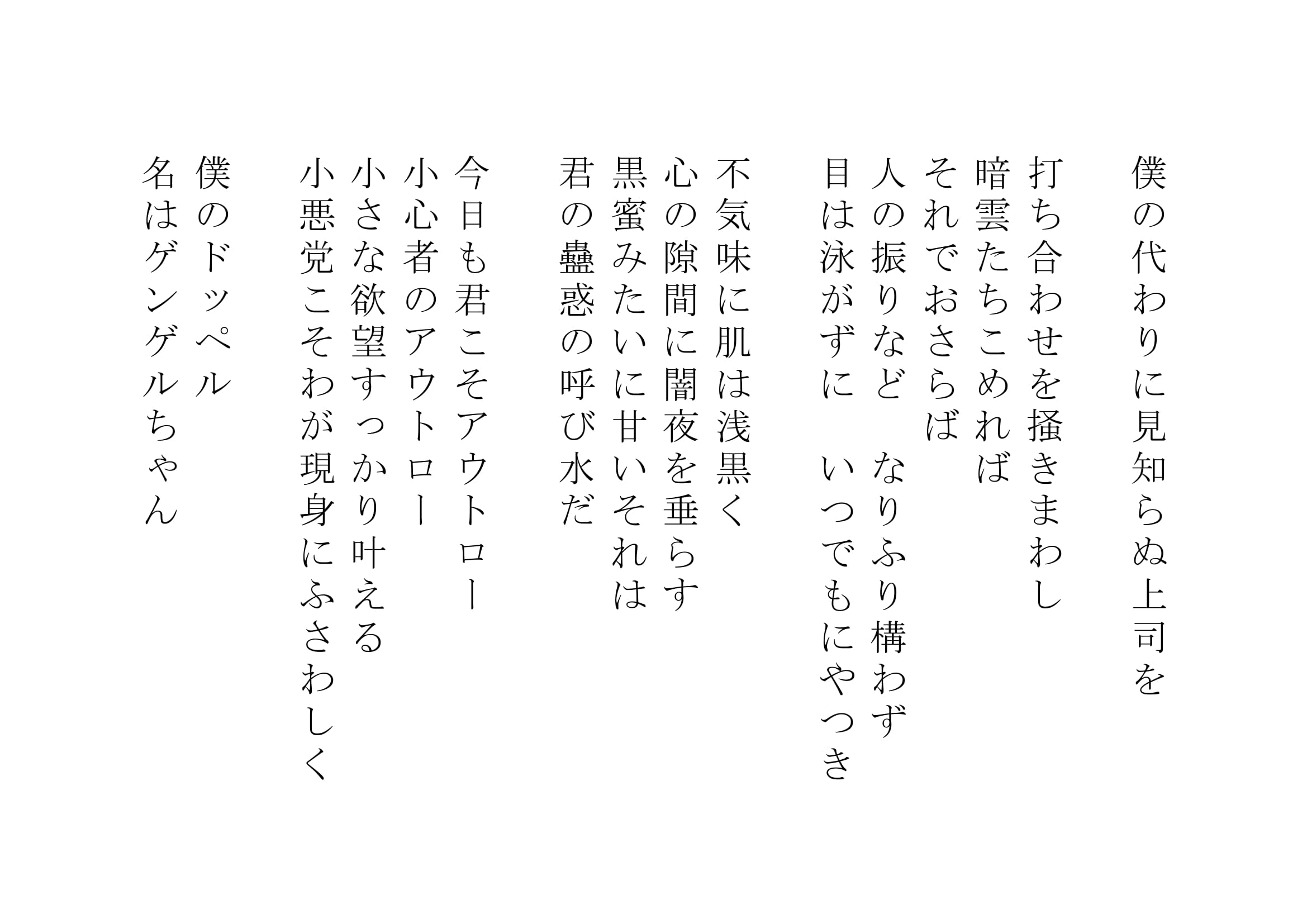

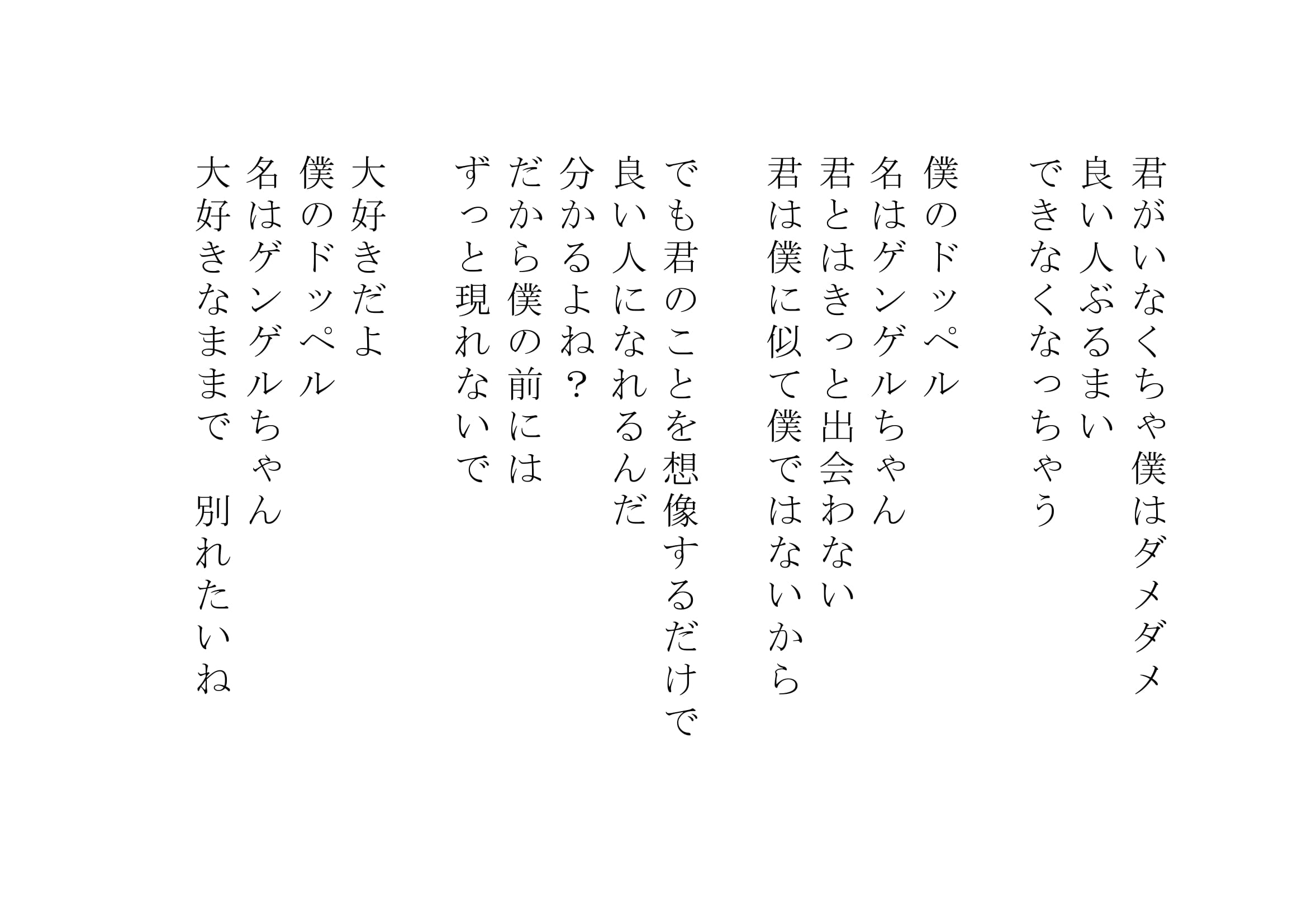

※ページ毎に本人の作品をご覧になれます

今回は詩人・小説家・朗読表現者として、言葉を使った活動を続ける遠藤ヒツジさんを取材しました。

謙虚ながらも芯があり、特有の”視点”の持ち方をされています。それらを感じるには、ある種の想像力を要するのかもしれません。近著の詩集『しなる川岸に沿って』では第34回福田正夫賞を受賞し、”泰然自若としながらも捕えられそうで捕えられない”詩世界は年輪のようにどんどんと成長をしています。

記事は6ページにおよびますが、読み応えは十分なはずです。のほほんとした語り口で創作論、小さい頃の不思議な体験などを話していただきました。温かいお茶を味わうように、ごゆっくりと彼の世界をご堪能ください。

『メルヘンの詩なんですけど、その解説を授業で聞いているうちに目の端に蝶が見えてくる』

<インタビュー>

1.創作はいつから始められましたか?

遠藤ヒツジ:今、主にやっているのが詩や小説がメインなので、その辺りを話しますね。高校生の頃に国語で現代詩を習って興味を持ちました。そこから大学で文学部に入って、学内のサークル活動の中で詩を書き始めたのが、意識的に詩を書いた最初かなと思います。

その頃、同世代の…要は大学の仲間と一緒にやっていて、内々でやっていたのでそこまで大きい活動ではなかったですね。ただ現代詩などを知るきっかけにもなって、ゼミでは研究をしていて、その研究対象が近現代詩…それこそ中原中也、宮沢賢治から谷川俊太郎、今だと最果タヒ、あの辺りまで扱っていました。下手すると J-POP の歌詞や HIP HOP のリリックも扱っていいゼミだった。その中で、現代詩の吉増剛造さんの卒論が大学時代の活動の集大成でしたね。

大学を卒業した後に、ゼミの先生から誘われて茨城で長く続いている『白亜紀*1』という同人会に入ったんですね。定期的に詩を提出して、それでみんなで一つの雑誌を作って全国の詩の仲間に配るのが同人誌のシステムなんですけど、定期的に年に2回、言い方があれですけど書かなきゃいけない、締切りがある(笑)

初めに勤めた仕事が忙しかったので、そういった継続するきっかけがないとやらなくなっちゃっていたのかなと。

遠藤ヒツジ:本は読んでいましたね。小学校の時から本を読むこと自体は嫌いじゃなかったです。夏休みの課題で「20冊ぐらい読みなさい」みたいなのがあったから読んでいた感覚。どっちかというと、漫画を読んだりゲームをしたりする方が好きな一般的な子供。「本ばっかり読んでます」みたいな感じではなかったと思う。

中学、高校も漫画の方が圧倒的に読んでいましたね。漫画をとにかくたくさん読んで、高校ぐらいまでは絵も描いていましたし。

遠藤ヒツジ:ただ周りのレベルが高すぎて挫折しました。

遠藤ヒツジ:高校は総合学科といって、専門的に特化できる、大学みたいに授業の選択ができます。だから毎日体育しているやつがいる。「いつ、体操着を洗うのかな」って思って見てましたけど(笑)

遠藤ヒツジ:そういう子もいれば、美術をひたすらやっている子、音楽に特化している子もいて…ただ、最低限、学ばなきゃいけない科目はあるんですけど、数学Ⅱ、Ⅲを受けなくてもよかったり、高校の普通科だと考えられないような感じ。そこから体育や美術の専門的な大学に入っていく人は多かったです。

自分はもちろんピカソやゴッホなど、あの辺りの有名な美術は好きだったんですけど、描かなくなったというのもあって、大学では文学に傾倒していった。

遠藤ヒツジ:きっかけはありましたね。高校の授業で扱った中原中也の『一つのメルヘン*2』という有名な作品ですけど、詩の中に幻想的な風景の中に蝶が飛ぶシーンみたいなのがあるんですね。それこそ、メルヘンの詩なんですけど、その解説を授業で聞いているうちに目の端に蝶が見えてくる。そういう経験があったのが印象的で興味を持ちましたね。中也はそれで好きになったと。

遠藤ヒツジ:絵を描いている時…僕、そんなに上手じゃないんですよね。斜視*3だったので、モノの距離感がうまく掴めなくて奥行きを表現できない。模写でも漫画の、のっぺりしたような絵は描けたんですね。斜視でもうまく描ける人はいると思うんですけど、そこの技術が培われる前に終わっちゃった。

遠藤ヒツジ:高校に入ってからレベルが高くなって、美大に進みたい人たちのレベルを見ていると、自分のやれることには限界があるなと。それで離れちゃったけど、美術の友達もいっぱいいたので、辛かった記憶というのもないですね。なんとなく離れてしまって。

遠藤ヒツジ:元々古典があんまり得意じゃないというのもあるんですけど、和歌の掛詞*4は普通に「ダジャレっぽいな」と思って。和歌って、なんか「3つ、4つ掛けてくのすげぇ」みたいな。韻踏みや掛詞の要素が強かったし、古語の文法、レ点で返すとかも…。

英語も文法がすごく苦手で、だから文法が関わらないといけないような方向にいくと、「ああ、これはちょっと好きになるのに時間かかるな」と。だからどっちかというと、文法をそんなに深く意識しなくても、物語とか言葉の世界に入っていける近現代詩の方が性に合っていた。

遠藤ヒツジ:そこで、ある程度文学といわれる色んなものを学んだ中で、小説を書いたり詩を書いたりしていました。「大学で文学にのめり込んだ」と言ったきっかけとして、本を年間100冊読もうと4年間で決めていたというのもある。だから、400冊か。「どうせ大学ヒマなんだし、そのぐらい頑張れよ」って。

さっき言ったみたいに、小中高と本は嫌いじゃなかったけど、そんなにガッツリ読んでいなかったので、バックボーンがない分そこで素地をつけないと多分、周りと話も合わなくなるし。まあ、文学部には入っているけど、何も知らない人もいましたけど(笑)ただ、ある程度知っている人と話している方が面白かったので、置いてかれないように自分の中でノルマがあって読んでいた。その辺が一番深かったというか投げ込める時期だった。

遠藤ヒツジ:後で好きなアーティストの話で出てくると思いますけど、現代詩人の吉増剛造さん。今はどっちかというと現代アートや映像の方、多方面に活躍されている詩人で僕はその人を研究対象で卒論を書いた。ちょうど10年前の論文の時点で詩集が20冊、著作が他に20冊ぐらい、40~50冊ぐらい本が出ていたので、そんなの追い切れない(笑)

ある程度、その中で系統立てて論文を仕立てあげないといけない。そうだな、彼の研究で印象的だったのは、彼も朗読をずっとやっていた詩人だったので、”朗読に興味があっての…”研究対象でもあって、そこで朗読論を書けたのは自分の中で面白かったですね。「声を出す、朗読という行為自体が何なのか」を自分なりに答えを出す。

遠藤ヒツジ:彼の朗読は原稿を持って読む。彼も朗読についてはエッセイを書いていたりして、たとえ暗記していても紙の原稿を必ず読む、あとは漢字には必ずルビを振る。読めると思っていても安心しない。それによって、常に原稿と対峙する感覚を持っているというようなエッセイがあって。

朗読はどうしてもお客さんが介在するわけじゃないですか。朗読する人がいてテキストがあってその奥にお客さんがいる。書いてある完成した原稿をただ読むのではなくて、その日その時のテキストがどう解釈されて朗読されるのかは毎日違うわけです。その日の体調、気分、お客さんとか場所、シアトルでやるのか京都でやるのかで空気感が全然違う。同じものを読んでいるように見えるけど、毎回違うものが出てくる。必ず新しい解釈、自分の中を再生するものが朗読だと書きましたね。

遠藤ヒツジ:そうそう。連詩だと違いますけど、基本は詩を書いたりするのはどうしてもひとりじゃない。雑誌に載せる人でも、編集者を含めて2,3人しか関わらないすごくミニマムな場で詩は生まれると解釈しているんですけど、大勢のお客さんがいる中でもう一度詩を書き直す、詩をリライトする作業が朗読だなと、その時は結論づけて卒論に書いた気がします。分からないながら、書いた中でも印象的ですね。声の表現を文章に落として論じるのは難しくて、ここの抑制がどうのこうのとなると、音声学になるしあまりテキストに踏み込めないというか。

遠藤ヒツジ:作品として読んで印象的だったのは、今も活躍されている小説家の高橋源一郎さん。今は明治大学の教授さんかな。ポストモダン、すごく変わった手法で小説を書く人で、それこそ安保闘争とかの時代の人でその人が書いたデビュー作、いわゆる初期三部作といわれている作品はポップだし新しいし、掴みきれないところもたくさんある。今読んでも新しい感じ。先輩に勧められて読んだんですけど、やっぱり夢中になりましたね。

遠藤ヒツジ:後から知ったんだけど、現代詩にも造詣の深い方だったので、リリシズムが小説の中に散りばめられているのが素晴らしくて。『さようなら、ギャングたち』、『ジョンレノン VS 火星人』、『虹の彼方に』ちょっと好きな人は知っているかと思うんですけど、印象的だったのはその三部作ですね。

遠藤ヒツジ:田山花袋と谷崎潤一郎…。谷崎潤一郎は単純に物語としての強度が高いというか。男女の恋物語の中に、それこそ江戸川乱歩みたいなエロティックな情景が入っていたり、読ませるのが上手。あとは近代とは言えないかもしれないけど、『江戸川乱歩』は読んでいて普通に面白かったね。ただ単純にエロいグロいの面で面白いというか(笑)

遠藤ヒツジ:村上春樹さんの文体は抜群でしょうね。文体についてものすごく意識的に考えているし、長く小説を書かれているので文体の変遷はあるんですけど、物語の中で一貫している。彼ほど文体について考えて、小説を書いている人もいないと思います。

有名な分、批判する人も多いですけど「語らない多さが書いてある文章の奥底になにかあるんだ」と感じさせて、ひとり一人の観点によって物語の掴み方が変わってくると思いますね。「なぜ、こんなに書かないことができるのか」と毎度思いますね。プロの文章家は書くことが仕事なのに、いかにそぎ落とすか…素晴らしい。

遠藤ヒツジ:職業作家としての技術がものすごく高い。芸術家というよりは職人としての技術が物凄く高い作家だと思います。

文体でいうと星新一さん、あの人は文体が変わらなかった。おそらくテンプレートみたいなのがあって、そこにはめ込んでいく、装置。ピタゴラススイッチ的にオチをつける。文体に挑戦しなかった作家だなと俺は思うのね。

遠藤ヒツジ:そうそう。特に1001話の作品を創った中で、文体の大きな変遷を感じたことはないです。お父さんについて書いた自叙伝だと筆致は多少変わってきますけど、ショートショートにおいては新しい文体への挑戦はなかったんじゃないかなと。僕も全部読んでいるわけじゃないから、何とも言えないけど、それだけ最初から文体が完成されていた。

遠藤ヒツジ:成熟していかない凄さ。完成されていて、それ以上に成熟する必要がない文体。今も彼のショートショートはブックオフで100円で売っていますけど、本屋でも絶版になることなく星新一の有名な文庫本はたいていあるし、どの作品を読んでも”これは何歳の時の作品”という感覚がない。

夏目漱石とかだとあるじゃない。病を超えた後の作品だとか、太宰だと自殺を図った後の作品とか、時代背景みたいなのも色々あると思うんですけど、そういうのとくっつけて論じるのが無駄になる作家は稀有だと思うんですよね。彼は国民に広く愛され読まれた作家なのに、文体について語られるのはあまり見たことがない。

遠藤ヒツジ:とにかく、文体が平熱の人はすごいです(笑)

*1 白亜紀…1982年創刊の茨城県の同人。発起人は詩人の星野徹(2009年没)。形而上詩と詩論・批評を重視する。2021年11月現在、23名の同人で構成されている。

*2 一つのメルヘン…1936年『文芸汎論』11月号にて発表された29歳の時の作品。

*3 斜視…両目の視線が対象に向かってそろわず、片方の目の視線が別の方向に向かっている状態。

*4 掛詞…修辞法の一つ。1つの言葉に2つ以上の意味を持たせたもの。